Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

Ahora que se acerca Jurassic World: el reino perdido parece bueno recordar que desde hace décadas los dinosaurios han dado que hablar. Estos gigantescos bichos se han apoderado de numerosas pelÃculas de aventuras para adolescentes y adultos, y de animaciones para el público infantil. A comienzos del siglo 20 los cientÃficos tenÃan una visión ambigua (y bastante equivocada) de los dinosaurios. Por eso, y por la lógica cuota de imaginación que el cine de ficción aporta, los productos del viejo Hollywood los mostraron como criaturas amenazadoras y despiadadas. En algunos casos eso era correcto, pero en otros los libretistas modificaron la realidad y adaptaron los animales a sus historias para hacerlos más temibles y sensacionales. Ahà es cuando debemos preguntarnos qué eran, o mejor aún, cómo eran en realidad los dinosaurios.

DINOS VERDADEROS. Aunque la aparición exacta de los dinosaurios aún está por resolverse, el consenso cientÃfico actual sitúa el origen de los dinosaurios en algún momento del perÃodo Triásico, es decir hace unos 240 millones de años. Fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio del Jurásico (200 millones de años) al fin del Cretácico (65 millones de años), cuando los ejemplares no aviarios (es decir, terrestres y acuáticos) se extinguieron en forma masiva sin que aún tengamos una explicación válida para ello. Lo que se sabe es que en esa fecha el plancton, base de la cadena alimenticia del océano, se vio muy afectado, con lo cual se marchitó la mayor parte de la vegetación subacuática y terminó extinguiéndose más de la mitad de las especies marinas mundiales. Algo similar sucedió en tierra con los dinosaurios, aunque no asà con los mamÃferos ni las aves, que lograron adaptarse y sobrevivir. ¿Qué es lo que sucedió al final del Cretácico?

Hay dos hipótesis que explicarÃan el fenómeno. Una es la de un impacto proveniente del espacio (un asteroide o un cometa) y la otra hace responsable del desastre a un perÃodo de gran actividad volcánica. Ambos escenarios habrÃan ahogado la atmósfera, dejando la Tierra con muy poca energÃa solar, impidiendo la fotosÃntesis y destruyendo la cadena alimenticia. Una vez asentado el polvo del cometa o de la lava volcánica, el efecto invernadero provocó un demencial disparo de temperatura. El macabro escenario indudablemente afectó mucho más a los animales gigantes que a los pequeños.

La hipótesis del impacto extraterrestre surgió al descubrirse que las rocas que datan de la época de esa extinción son ricas en iridio, un elemento muy raro en la Tierra pero frecuente en los meteoritos. Los cientÃficos aseguran que si un meteorito chocara con nuestro planeta, su iridio se deberÃa esparcir por tierras y mares, y luego se evaporarÃa. Da la casualidad que un inmenso cráter de 180 kilómetros de ancho, ubicado en México en la penÃnsula de Yucatán, tiene una antigüedad fijada en 65 millones de años, por lo cual los cientÃficos piensan que allà impactó un cuerpo celeste, y que la lluvia radiactiva causada por la explosión del choque mató a los dinosaurios.

Sin embargo, el núcleo de la Tierra también es rico en iridio, y en él se originó el magma vomitado en enormes torrentes, que se apilaron en dos kilómetros y medio de ancho sobre 2.600.000 kilómetros cuadrados en India. Ese monumental episodio de actividad volcánica casualmente también ha sido fechado en 65 millones de años, y habrÃa extendido el iridio por todo el planeta de manera similar a la del choque con un asteroide o un cometa. Ambas hipótesis son meritorias, y al no ser excluyentes hay cientÃficos que afirman que su combinación marcó el final del reino de terror del tiranosaurio en la superficie, y de los enormes ictiosaurios y plesiosaurios marinos.

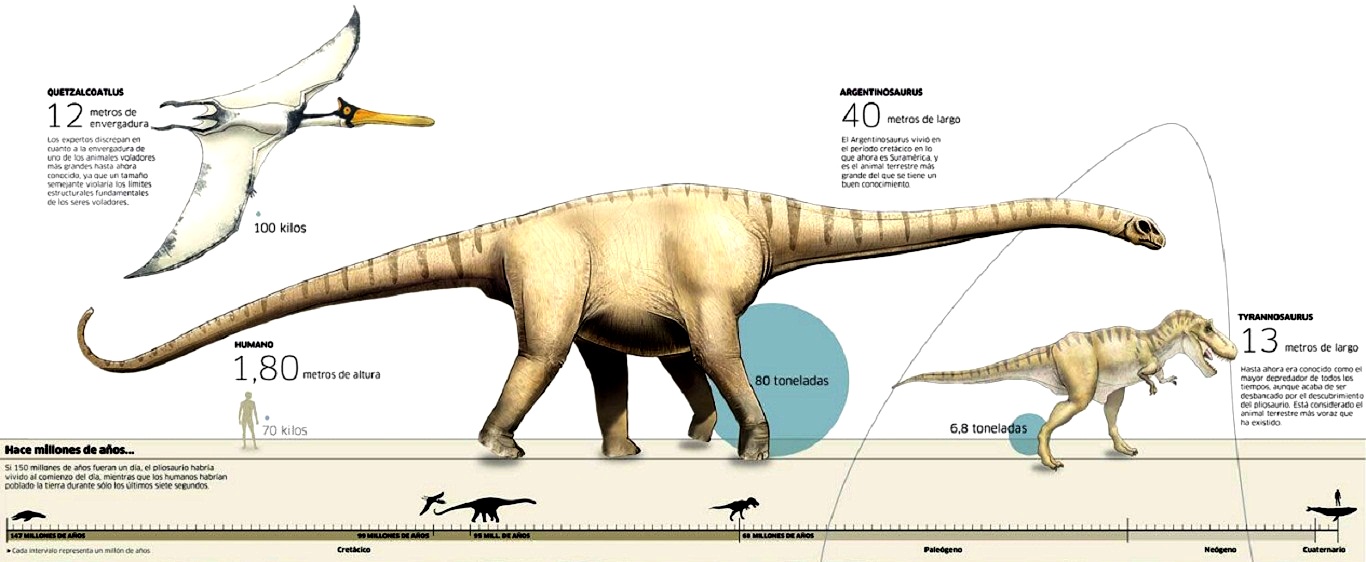

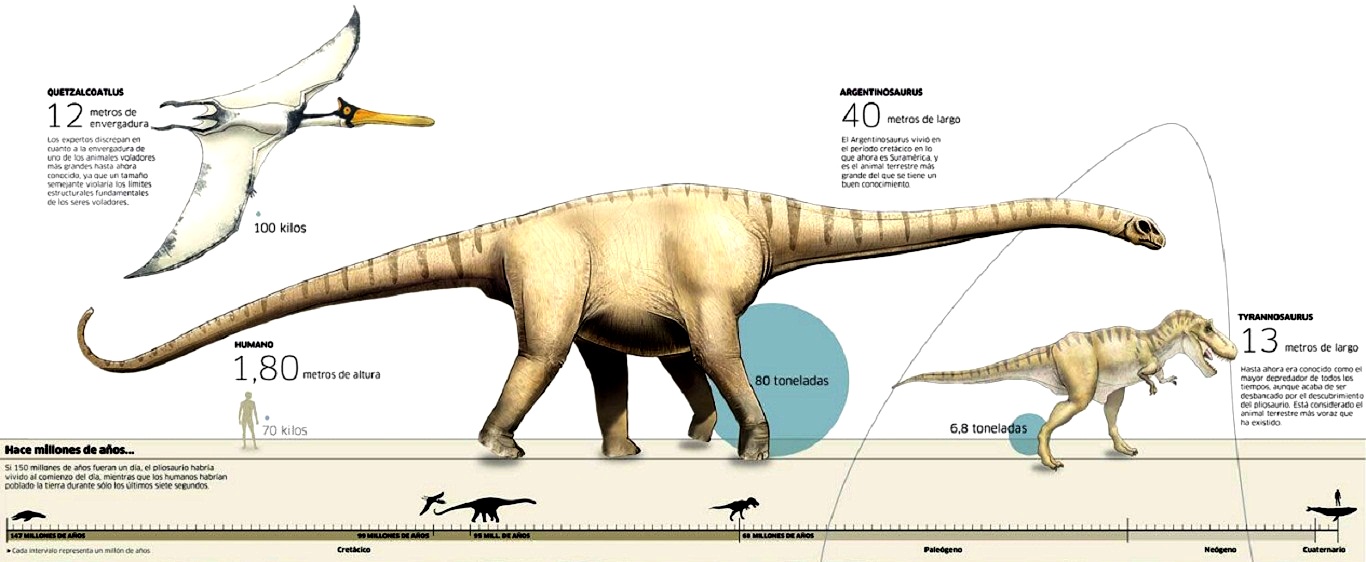

Más allá de las causas de su extinción, lo cierto es que existieron unos 500 géneros distintos de dinosaurios, y más de mil especies diferentes. Algunos eran herbÃvoros y otros carnÃvoros, unos eran bÃpedos y otros cuadrúpedos, e incluso muchos alternaron los dos tipos de locomoción. TenÃan en común los cuernos y los picos en la cabeza y el lomo, y algunas especies incluso llegaron a desarrollar armaduras óseas y espinas. También compartÃan la puesta de huevos y la construcción de nidos. Se sabe que el dinosaurio más grande era herbÃvoro: el Argentinosauros llegó a alcanzar con su cuello extendido entre 40 y 58 metros de largo, medÃa nueve metros de altura y pesaba 80 toneladas. Por su parte, el temible y carnÃvoro tiranosaurio, que como se sabe andaba erguido, podÃa medir cinco metros de de alto y pesar siete toneladas. Sin embargo la idea que todos los dinosaurios fueron muy grandes es un error, y el cine se alimentó y propagó esa falacia, aunque algunos de estos animales medÃan apenas 50 centÃmetros.

Hay otros errores respecto a estos reptiles. Uno se origina en la palabra dinosaurio, que significa lagarto terrible. Eso es muy engañoso, ya que en realidad estos animales no eran lagartos sino reptiles atÃpicos, ya que presentaban caracterÃsticas no comunes al género: por ejemplo, no tenÃan posturas extendidas hacia los lados en las patas, es decir no eran chuecos. Otro error es suponer que las especies marinas eran dinosaurios, ya que sólo fueron parientes muy lejanos. Por un lado estaban los ictiosaurios, poderosos nadadores con grandes mandÃbulas, colas con forma de media luna y un tamaño de 15 metros (la mitad de la actual ballena azul). Una segunda rama, la de los plesiosaurios, tenÃan cuerpo con forma de tortuga con cuatro largas aletas, colas cortas y en punta, y cuellos largos similares a una serpiente. Sus cabezas pequeñas estaban armadas de dientes muy afilados. Como el ictiosaurio, también llegó a medir 15 metros. Un tercer pariente era el pliosaurio, que medÃa 12 metros y era similar al plesiosaurio, sólo que su cuello era más corto y su cabeza y mandÃbula más grandes. Y una última falacia es la de suponer que debido a su tamaño estos animales eran lentos y de sangre frÃa, cuando en realidad eran muy activos y poseÃan un elevado metabolismo.

DINOS EN EL CINE. Habiendo tantos géneros y especies de dinosaurios es lógico que no todos hayan salido en el cine, pero hay media docena de saurios muy frecuentes en el celuloide. Detengámonos un poco en ellos.

Tiranosaurio: Es el dinosaurio que más veces salió en cine, y el más famoso. Se lo muestra como un reptil gigante colosal, agresivo, de penetrante mirada, veloz pese a su altura y peso, medianamente inteligente, con poca vista pero mucho oÃdo y poseedor de una fuerza terrorÃfica. Se sabe que ningún animal de su época le hacÃa frente, y su presencia auguraba una muerte segura.

Velocirraptor: Se ganó fama de asesino colosal en Jurassic Park, donde se lo presentó como mucho más pequeño que el tiranosaurio, pero igualmente depredador. En ese film es un animal astuto e inteligente, un asesino en serie que actúa en manada y tiene mucha paciencia y perseverancia. Sin embargo, este animal presentado por Steven Spielberg no existió. El verdadero velocirraptor estaba cubierto de plumas y era apenas más grande que un perro (medÃa 50 centÃmetros de altura). Tampoco tenÃa demasiada inteligencia, y los huesos hallados indican que al igual que las aves no tenÃa músculos faciales, por lo que no podÃa “poner caras†como en las pelÃculas. Incluso sus muñecas y sus colas eran bastante rÃgidas, o sea que nunca hubieran podido abrir puertas. Pero ¿quién se hubiera asustado si el velociráptor de Spielberg hubiera parecido un gallo?

Dilofosaurio: También salió en Jurassic Park pero en forma falsificada. Su fisonomÃa no fue la real, ni tampoco escupÃa veneno para paralizar a la presa. Sin embargo se cree que debió ser muy capaz en el acto de matar: taimado, mentiroso, inteligente, silencioso, y poseedor de un ataque veloz y certero. Está claro que para este tipo de ejemplares, los humanos podrÃamos haber sido un manjar.

Triceratops: El segundo dinosaurio más conocido del cine. Aunque parece un antecesor del rinoceronte, por lo general se lo muestra como reptil amable y amigable. Empero, la realidad era distinta: el triceratops fue uno de los animales más agresivos de su época, y de hecho con sus cuernos podÃa matar a casi cualquier dinosaurio debido a las heridas serias que con ellos podÃa infligir. Sin embargo, no era carnÃvoro sino herbÃvoro.

Braquiosaurio: Él y sus parientes cercanos, el diplodoco y el brontosaurio, también son muy populares en el cine. Estos famosos “cuellos largos†han sido mostrados siempre exactamente como fueron en la realidad: verdaderamente colosales (los más grandes en la historia del planeta) simpáticos, serenos, armoniosos y pacÃficos si no los molestaban. Era herbÃvoro, y siempre se ha pensado que tenÃa la capacidad de generar sonidos como medio de comunicación, aunque nunca sabremos si lo que hemos visto al respecto en Jurassic Park haya sido real.

Estegosaurio: También suele aparecer en cine, y es uno de los más conocidos por los niños. Gran herbÃvoro cuadrúpedo, pesadamente constituido, tenÃa una postura inusual, con un lomo fuertemente arqueado, las patas delanteras cortas, la cabeza pequeña cerca del suelo y la cola rÃgida sostenida en el aire. Su arsenal de placas sobre el lomo y de púas en la punta de la cola son tema de conjetura. SerÃan utilizadas como método de defensa, pero las placas quizás hayan tenido que ver como parte de la exhibición y las funciones de termorregulación. Como el triceratops, tenÃa el tamaño de un autobús.

CINE DE DINOS. Con algunas realidades y muchas falacias, lo cierto es que a lo largo de un siglo los cinéfilos han seguido interesados en ver en pantalla la resurrección de los dinosaurios, y cuanto más grandes mejor. Algunos de esos monstruos generan terror y otros ternura. Como dijo hace años un colega: “Puede que un velocirraptor con hambre no sea la mascota perfecta, pero ¿quién no ha compartido el gesto de cariño que mostraba Sam Neill cuando desde la rama de un árbol casi podÃa tocar la cabeza de un ‘cuello largo’?â€. Sea como sea, desde el inicio el cine dio enorme cantidad de ejemplos con los cuales estos seres de la prehistoria nunca han desaparecido del todo. Recorramos en el resto de esta nota los tÃtulos y personajes más recordables del género.

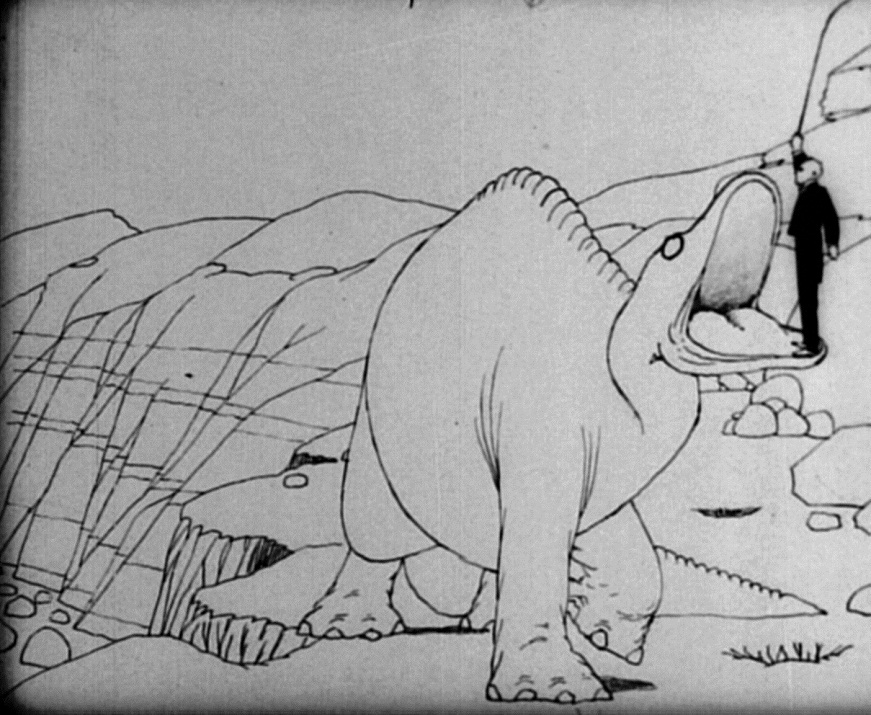

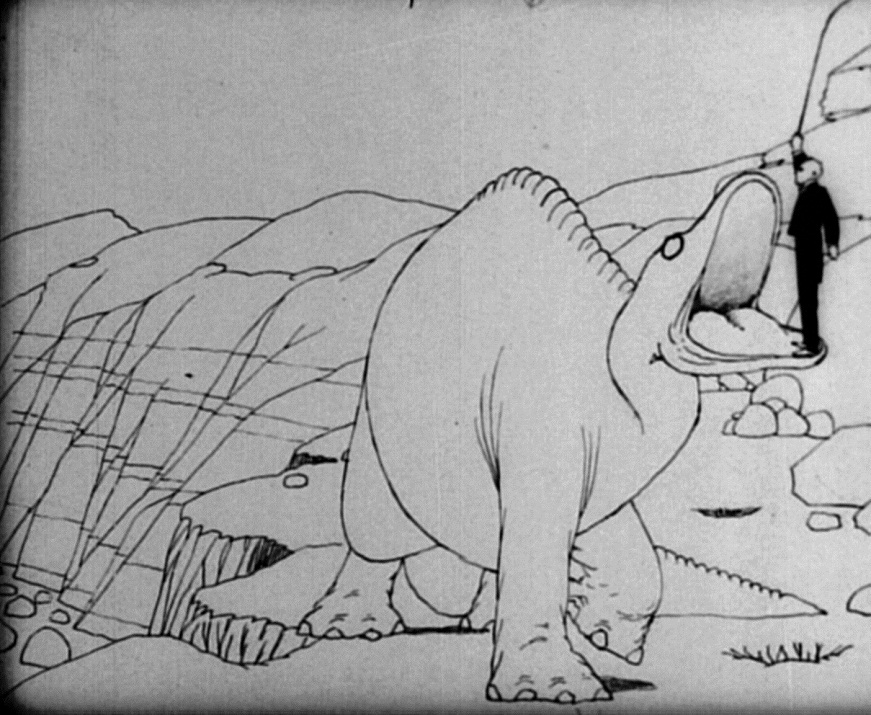

Gertie el dinosaurio (1914, Winsor McCay): Las primeras pelÃculas de dinosaurios se remontan a la década inicial del siglo 20, en general con personas disfrazadas que representaban a monstruos enormes. Pero la primera vez que se ofreció una imagen razonable de los dinosaurios fue en este corto de animación, que además tiene doble importancia, ya que fue la primera animación en mostrar un personaje con personalidad propia. Para realizar este corto de doce minutos McCay debió hacer miles de dibujos de Gertie, mientras su vecino John A. Fitzsimmons llevaba a cabo las tareas de diseñador artÃstico dibujando los fondos y remarcando las rocas, lagos y árboles. McCay utilizó técnicas que serÃan luego utilizadas por futuros animadores, entre ellos Walt Disney. Una de ellas era reutilizar dibujos para ahorrarse trabajo. Se ocupó especialmente de la coordinación de movimientos de Gertie, como su respiración, o la tierra que temblaba cuando caminaba debido a su gran peso.

El mundo perdido (1925, Harry O. Hoyt): Hay mucho romanticismo y admiración en esta adaptación de la novela clásica de Arthur Conan Doyle, que habÃa sido publicada en 1912. Protagonizada por una diva olvidada (Bessie Love) y dos actores de carácter (Lewis Stone, Wallace Beery), el film mostraba la expedición dirigida por el profesor Challenger buscando encontrar el mundo perdido que se mencionaba en el diario de un desaparecido explorador. Aún visto en el siglo 21, el film transmite una sensación de asombro y entretenimiento innegables, pese a que aquà no hay rugidos ya que es una producción muda. La magia viene por el lado de un espectáculo que cautiva debido al amor al hábito novelesco y el excelente gusto de su técnica artesanal, superando los obstáculos que planteaba este film avanzado en el tiempo. Todo eso faltó a la cita en la lujosa pero anodina versión en CinemaScope y Technicolor que Irwin Allen realizó en 1960. Porque más que al director Hoyt, el mérito de la versión original recayó en Willis O’Brien, pionero de la animación stop motion, quien en 1933 darÃa un batacazo mayor.

King Kong (1933, Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack; 2005, Peter Jackson): La cima del cine de aventuras, un icono cultural imperecedero que aún conserva todo su poderÃo. En 1930 Cooper ya tenÃa la idea básica de un inmenso gorila enfrentando a varios monstruos, enamorado a su vez de una bella mujer y finalmente abatido por aviones en lo alto de un rascacielos. A fines de 1931 el film comenzó a cobrar forma en un libreto del novelista Edgar Wallace, que finalizó la tarea en enero de 1932. En marzo volvió de la India el cineasta Schoedsack, a quien Cooper encargó los planos con los actores y los extras, mientras él y los técnicos se ocupaban de lo concerniente al enorme simio. Kong y los monstruos apenas medÃan 40 centÃmetros. La maqueta del gorila tenÃa una armazón de metal, articulaciones por rodamientos de bolas, textura de goma, piel de conejo y una base agujereada para poder sujetarlo en posición erguida. Una segunda y enorme maqueta fue utilizada para los primeros planos junto a la heroÃna Fay Wray. El rodaje de Kong y los monstruos se realizó cuadro a cuadro e insumió siete semanas. Con un diseño inspirado en dibujos del estadounidense Charles R. Knight, los distintos dinosaurios volvieron a la vida gracias a Willis O’Brien, que se esforzó en ofrecer el mayor nivel de realismo posible y lo logró. Una labor artesanal de indiscutible aroma clásico rodea la única historia en la que los dinosaurios debieron aceptar un papel de reparto. Con técnicas digitales de enorme perfección, 80 años después Peter Jackson rindió un homenaje a la altura de las circunstancias, en una pelÃcula subestimada por muchos pero que, sin embargo, sigue pareciendo una lección actual de cómo llevar a cabo con inteligencia y madurez un relato de aventuras.

FantasÃa (1940, James Algar, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman y Ben Sharpsteen): Si bien aquà tampoco los dinosaurios son protagonistas de todo el film, sà lo son del episodio que les corresponde. Fue la pelÃcula más riesgosa de Walt Disney, por su mezcla de ensoñaciones, surrealismo, belleza y chabacanerÃa. No es tarea fácil mezclar elegancia con terror y afectación con ternura, y Disney no siempre sale bien parado del desafÃo. Pero el fragmento de los dinosaurios es uno de los que funciona bien. Todo comenzó con una versión de “La consagración de la primavera†de Stravinsky que Disney escuchó. Allà se le ocurrió que esa música sonaba perfecta para acompañar el episodio sobre la prehistoria del planeta. Eso nada tenÃa que ver con la idea que el compositor intentó transmitir con su música, pero en el film queda muy bien. Es una secuencia impactante, feroz, de concepción y resolución apabullantes, en especial en la batalla entre un tiranosaurio y un estegosaurio, que aunque eran de animación resultaron más brutales que nunca.

Después los dinosaurios casi desaparecieron durante doce años, fundamentalmente al ser opacados por los horrores reales de la Segunda Guerra Mundial, los desacomodos de la posguerra y la posterior contienda de Corea. Apenas cabrÃa resaltar El despertar del mundo (1940, Hal Roach y Hal Roach Jr.), donde unos montañistas se refugian de una tormenta en una cueva, mientras un arqueólogo les narra la historia de dos tribus prehistóricas rivales y el amor de una pareja de cavernÃcolas (VÃctor Mature, Carole Landis) en medio de un mundo inhóspito. El film fue candidato al Oscar por sus efectos especiales, aunque sea un disparate que humanos y dinosaurios convivan naturalmente, ya que en la realidad estuvieron separados por 65 millones de años. Ya en los años 50 el pánico al comunismo y a la radiación generarÃan la atroz El monstruo del mar (1953, Eugene Lourié) donde, tras un experimento nuclear, un deshielo provocaba la vuelta a la vida de un tiranosaurio capaz de largar fuego, que siembra el pánico entre la población. Pero la bomba atómica traerÃa un verdadero convidado de piedra, de muy larga vida.

Godzilla. El saurio gigante nació el 3 de noviembre de 1954 y estuvo básicamente inspirado en El monstruo del mar de Lourié. Pero el libreto del film de Inoshiro Honda especificó que el origen del gigantesco saurio era la radiación surgida por el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki durante la guerra, con lo cual la pavada pasatista de un bicho de goma que aplasta maquetas de cartón terminó convertida en una amarga alegorÃa sobre la pesadilla bélica, aún muy fresca y dolorosa para esa nación. La catarsis fue colectiva, porque Godzilla, rey de los monstruos fue un enorme suceso de público, y terminó abriendo el mercado internacional al cine japonés. Ese film fue estrenado en 1958 en el RÃo de la Plata, pero lo que se vio en Occidente no fue exactamente lo que habÃa rodado Honda, porque existen dos versiones: la original japonesa y la americana, en la que los distribuidores insertaron a Raymond Burr como periodista relatando los sucesos. Ese personaje inventado fue superpuesto a las secuencias ya filmadas. Además podaron escenas comprometedoras para el espÃritu estadounidense (comentarios sobre el bombardeo real a Hiroshima) que alteraban la esencia original, atenuando el impacto dramático. Pero en Japón el sabor aún era amargo, ya que sólo nueve años antes habÃan sido vÃctimas reales del poder atómico, y el pueblo no podÃa divertirse demasiado con algo tan trágico.

Por todo eso Godzilla, rey de los monstruos tiene muy poco que ver con el espÃritu posterior de la saga. El saurio mutante era allà el pesadillesco villano atómico vuelto realidad, sin personajes cómicos ni monstruos bizarros luchando contra él. Godzilla era el nefasto poder nuclear desatado por Estados Unidos, que regresaba a matar gente y destruir ciudades. Los estudios Toho se percataron que el taquillazo coyuntural podrÃa derivar en pánico causando un efecto boomerang, y no supieron multiplicar el éxito inicial: a lo largo de las décadas filmarÃan 28 secuelas, convirtiendo la saga en una de las más longevas del cine, sólo superada por Tarzán y James Bond, pero la consecuencia fue que el saurio pasó a ser un entretenimiento para adolescentes consumidores de pop y refrescos. La secuela de 1955 (Gigantis, el monstruo de fuego) no convenció a nadie y la Toho tuvo que dejar pasar siete años para terminar enfrentando al pobre bicho contra King Kong en 1962. A partir de ese momento la serie se convirtió en un lamentable carnaval, y para los años 90 ya daba tumbos en la taquilla, producto del agotamiento creativo. En medio de ese panorama la Toho decidió matar a su criatura en Godzilla vs Destructor (1995), y luego de unos meses decidieron “alquilar» la franquicia. Fue allà que apareció la gente de Sony/Columbia, interesada en arrendarla.

El desafÃo era interesante, aunque nadie parecÃa saber cómo encararlo. De hecho, la dupla Roland Emmerich (realizador) y Dean Devlin (libretista) decidió despacharse con una atrocidad que ni siquiera gustó a los más fanáticos del bicho gigante. El Godzilla de Emmerich es un horror infumable, aunque no peor que los 28 films japoneses previos. Si de algo fueron culpables en 1998 Emmerich, Devlin y los millones de Hollywood, es de haberse mostrado incapaces de producir algo mejor que lo ya visto hasta el hartazgo. Cambiaron diversión por ampulosidad, no supieron darle al monstruo un sentido alegórico ni le dotaron de personalidad o inteligencia, cosa que sà hizo J. J. Abrams en Cloverfield, versión americanizada mucho más adulta del Godzilla original.

Por último en 2014 el nuevo Godzilla recicló lo mejor y lo peor de la saga, y sacó un resultado potable. El cineasta Gareth Edwards manifestó preocupación por confeccionar un producto alejado del chiche descerebrado. La primera mitad desarrolla un relato intrigante, que prepara con correcta dosis de suspenso el desastre posterior. Los clisés en la construcción de personajes están allÃ, por supuesto, pero el film se las ingenia para desarrollar una teorÃa cientÃfica creÃble a la hora de explicar la presencia de Godzilla y otros bichos en la superficie del planeta. Hay un costado ecológico en la propuesta, y se hace hincapié en un mensaje antibélico donde el verdadero villano no es el monstruo sino el ser humano, que sigue atentando contra la naturaleza. La segunda mitad del film por supuesto soltó a dos horrendos bicharracos que destrozan Honolulu, Las Vegas y San Francisco, y a Godzilla intentando salvar a la humanidad. Por ese lado la pelÃcula recuperó la faceta negativa de la saga, convirtiendo en héroe algo que originalmente era una plaga nuclear. Pero ni siquiera en esa zona el film perdÃa ritmo, y entre derrumbes y explosiones ofrecÃa alguna postal apocalÃptica inquietante, con los corales de Ligeti al fondo, en medio de notables efectos especiales a cargo del eminente John Dykstra. El resultado era un entretenimiento sostenido que no insultó la inteligencia del espectador.

Viaje al centro de la Tierra (1959, Henry Levin): Como pelÃcula, esta adaptación del clásico de Julio Verne tuvo muchas oportunidades y casi ningún acierto. Todo el gran clima de aventura quedó arruinado por un libreto escrito para insultar la inteligencia de niños de siete años, y lo único que se logró fue que el film se asemeje a un compilado de escenas patéticas. Sin embargo, los dinosaurios son lo único que funciona bien aquÃ: los efectos especiales habÃan evolucionado y el acabado visual de los seres prehistóricos era bastante interesante. Una vez más se apostó por ofrecer su costado más peligroso, el de monstruos hambrientos, aberraciones de la naturaleza que convenÃa mantener más lejos que cerca. Aunque más espectacular debido al renacido 3D, tampoco fue mucho mejor la versión dirigida en 2008 por Eric Brevig, protagonizada por Brendan Fraser.

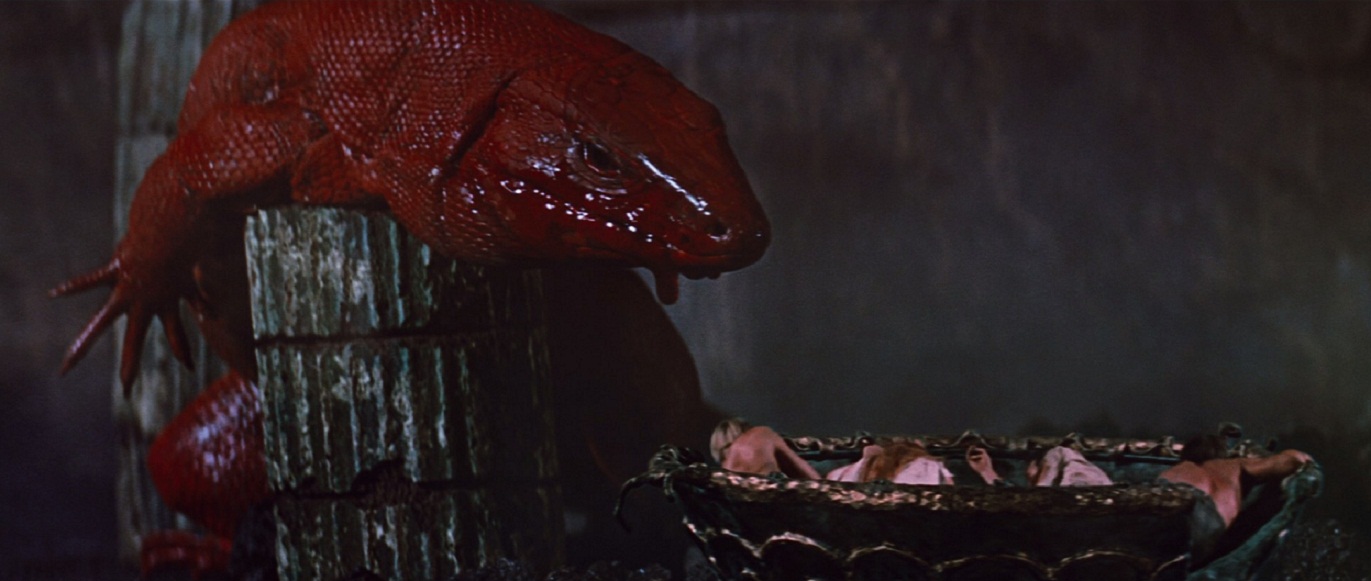

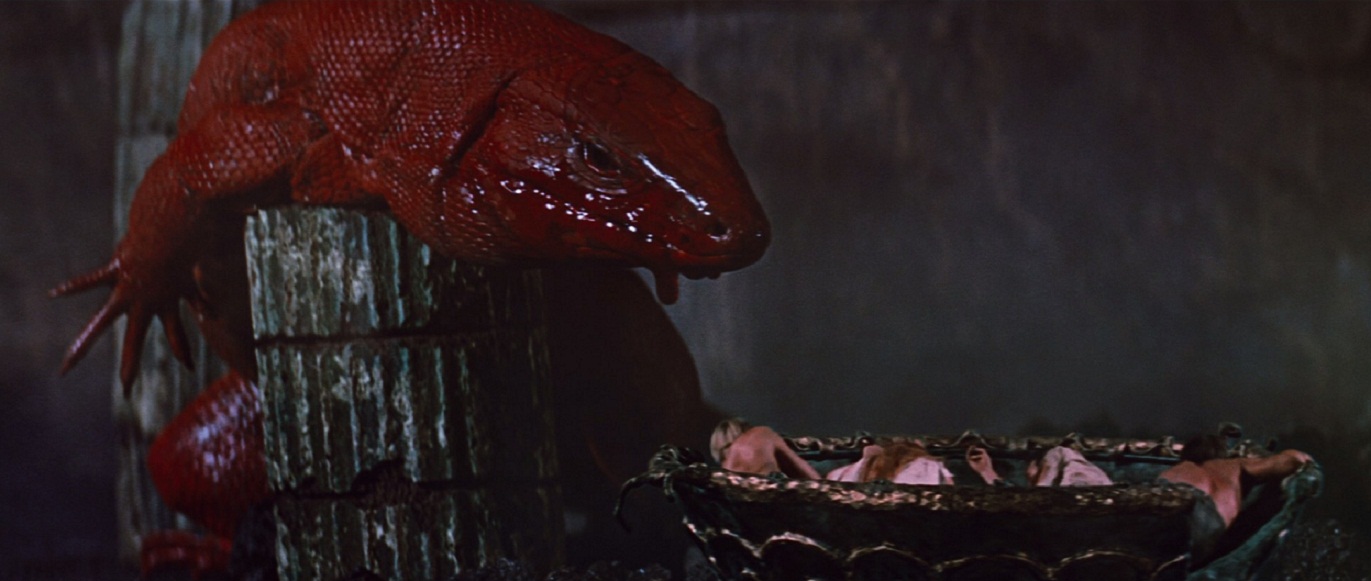

Un millón de años antes de Cristo (1966, Don Chaffey): Remake de la ya mencionada El despertar del mundo (1940), fue una verdadera chantada explicitada ya en el póster, donde quedó muy claro que aquà lo que importaba era el pequeño bikini de la escultural Raquel Welch, y no las fauces del tiranosaurio. Esta pelÃcula es una reliquia pasada de moda, uno de tantos productos eróticos y sensuales de tono camp que la psicodelia de los años 60 ofreció. Como aventura funciona tan mal que de a ratos parece una comedia. La aparición de los dinosaurios en cambio es interesante debido a la presencia en los efectos especiales de Ray Harryhausen, un mago del stop motion. Su labor está muy por encima de la pelÃcula, mezclando artesanÃa con la utilización de animales reales como una iguana o una tarántula, con las que buscó mayores dosis de realismo. De todas formas, y pese a lo mediocridad general de la propuesta, hay que reconocer que aquà los dinosaurios pierden: gana Raquel Welch… por varias curvas.

Y de esa manera los gigantescos bichos siguieron perdiendo durante más de un cuarto de siglo. Entre 1966 y 1993 fueron protagonistas de un cúmulo de inenarrables bodrios (Se nos perdió un dinosaurio, 1974, Robert Stevenson; Un mundo olvidado, 1974, Kevin Connor; El último dinosaurio, 1977, infumable coproducción japonesa-estadounidense; El planeta de los dinosaurios, 1977, James K. Shea; El cavernÃcola, 1981, Carl Gottlieb, con Ringo Starr; Baby, el secreto de la leyenda perdida, 1985, B. W. L. Norton; muchos más) y apenas un par de films menores aunque simpáticos: El valle de Gwangi (1969, Jim O’Connolly), donde un empresario circense que quiere presentar la novedad de un caballo prehistórico de 20 centÃmetros de altura viaja al valle del tÃtulo y termina hallando un tiranosaurio; y Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (1970, Val Guest), rodada en las Islas Canarias y basada en una novela de J. G. Ballard en las que los cavernÃcolas volvÃan a enfrentar gigantescos reptiles, se salvaba gracias al mago de los efectos especiales Jim Danforth, que sacaba de la galera una secuencia de maremoto de nivel inmejorable para la época. De todas formas, el único tÃtulo plenamente logrado de ese feo perÃodo fue una animación.

Pie Pequeño en el Valle Encantado (1988, Don Bluth): Producida por George Lucas y Steven Spielberg, esta pelÃcula para niños consiguió en su momento algo que parecÃa imposible: volcar dosis inauditas de ternura por medio de distintos bebés de dinosaurios que terminan siendo los protagonistas de una aventura épica salpicada con acción y mucho humor. Hay un maravilloso diseño de personajes y un acabado visual realmente sensacional para la época. El éxito de crÃtica y público fue tan masivo que generó una serie interminable de films derivados para la TV, muy menores al original, por cierto. También propició que uno de sus productores reparara en esa “dinosaurio-manÃaâ€, y cinco años después cambiara para siempre el rumbo de estos mastodontes en el cine.

Jurassic Park (1993, Steven Spielberg): Fue y sigue siendo la jugueterÃa de Hollywood al mejor nivel de eficacia. Un despliegue tecnológico sencillamente apabullante otorga una irresistible convicción a todo el aspecto exterior de esta aventura en isla tropical poblada por dinosaurios recreados mediante la ciencia genética. Cuando un tiranosaurio amenaza a un grupo de visitantes en medio de una tormenta nocturna, o varios reptiles acosan a dos niños en el interior de un edificio, o unos apacibles brontosaurios buscan su menú vegetariano, o una manada de otros animales galopa a través de la planicie y se entremezcla con actores de carne y hueso, o un triceratops agoniza en el bosque, esa zoologÃa extinguida surge muy viva en pantalla, con calidades de trucaje que superaron todo antecedente en la materia. Una de las habilidades de Spielberg consistió empero en que el film no se agotase en el chisporroteo de efectos especiales, sino que funcionara como historia, con una adecuada combinación de acción, suspenso y toques de humor. Ciertamente hay un gran director de acción en Spielberg, quizás el único que queda en Hollywood, y de ello hay varias pruebas aquÃ: dinosaurios al ataque, personajes que se debaten en un automóvil que pende peligrosamente sobre el vacÃo, o trepando una alambrada sin saber que puede volver a quedar electrificada en cualquier momento, son sólo algunos de los sobresaltos que el cineasta proporciona astutamente en su film. Pero Spielberg posee además una ventaja adicional respecto a sus colegas de Hollywood: tiene suficiente espÃritu infantil como para divertirse realmente haciendo esta historieta, y esa diversión supo trasmitÃrsela al espectador. Alguien ha dicho que Jurassic Park encierra elementos de lo mejor de Spielberg: el gusto por contar, el amor por la fantasÃa y la aventura, la perfección tecnológica a nivel superlativo. Y hasta pueden rastrearse en el film ciertas preocupaciones (el cuestionamiento de la codicia y el materialismo en un mundo adulto, la reivindicación de los afectos y la unidad familiar) que ya asomaban en Tiburón y E. T. El resultado fue un claro logro, y por supuesto generó toda una saga.

Jurassic Park 2: el mundo perdido (1997, Steven Spielberg): Ya el comienzo avisa que todo va a discurrir por carriles muy distintos a los de la primera parte, porque falta el electrizante prólogo. A continuación comienzan los errores: 1) volver a la civilización con el desganado Jeff Goldblum retrasa la acción veinte minutos; 2) que vuelva a la isla a buscar a su ex Julianne Moore es inentendible, ya que el personaje no ofrece ningún interés; 3) luego llega un segundo grupo a la isla, capitaneado por Pete Postlethwaite, y allà se crea cierta tensión, mientras dos tiranosaurios atacan al furgón de los buenos matando a uno de ellos en una secuencia muy elaborada, aunque todo se estropea por los continuos chistes malos, tan al gusto del cine yanqui actual. Recién ahÃ, cuando va una hora, comienza la verdadera pelÃcula, con el grupo de supervivientes aislados del mundo exterior y obligados a viajar hasta otro punto de la isla. Lo que no tuvo en cuenta Spielberg en esta oportunidad es que una aventura es algo más que cuatro personajes sin carisma correteando de un lado a otro, perseguidos por dinosaurios generados por ordenador. Una historia de aventuras no es sólo para pasar el rato, sino que además debe conmover, y como Spielberg habÃa mostrado eso en Tiburón y Jurassic Park, era dable esperar lo mejor de él. De todas formas lo peor viene al final con la vuelta del tiranosaurio a Nueva York, en un patético intento de homenaje a King Kong. Sorprende aquà la poca imaginación visual y la palpable incapacidad por elaborar una aventura que pudo ser intensa y sólo resultó banal.

Jurassic Park 3 (2001, Joe Johnston): Sin novela de Michael Crichton ni dirección de Steven Spielberg, pero con la reaparición de Sam Neill como Alan Grant, esto es más de lo mismo, con dosis extra de deslumbramiento visual, lo que confirma que con dinero se puede filmar todo. Sin embargo la pelÃcula cumple con los requisitos básicos del cine de aventuras: buen manejo de la acción, el ritmo y el humor. Incluso ostenta otros méritos: esquiva la media hora de sobra que acompaña a casi toda superproducción actual, y se apoya en un guión bastante sólido que, desde su propia lógica, justifica los notorios baches de la segunda parte. Pero no deja de ser una continuación previsible, y no ofrece nada nuevo bajo el sol. De todas formas las secuencias de acción sacuden al público, mientras que se agradece la saludable negación a convertir a los dinosaurios en una máquina de devorar personajes, en una suerte de cariño hacia los gigantescos animales.

En 1993 los dinosaurios volvieron a dominar la Tierra, porque al memorable éxito de Spielberg se habÃa sumado una estupenda animación, Rex: un dinosaurio en Nueva York de Phil Nibbelink y Simon Wells. Esta pelÃcula financiada por Spielberg terminó convertida en el hemisferio norte en un tÃtulo de culto, que perfectamente podrÃa integrar un doble programa de matinée junto a su hermana mayor, Jurassic Park. Pero los buenos augurios quedaron en poco y nada, porque las siguientes dos décadas serÃan bastante desparejas y anodinas. En estos años a los dinosaurios los utilizaron como material todoterreno, comenzando por el cine de animación, donde coprotagonizaron la excelente saga de Toy Story (1995, 1999, 2010, John Lasseter y Lee Unkrich) pero sucumbieron a la boberÃa más cursi de la actual etapa Disney (Dinosaurio, 2000, Eric Leighton y Ralph Zondag). En una zona intermedia (films menores aunque lujosos y simpáticos) habrÃa que ubicar la aparición de un tiranosaurio arrebatadoramente bueno en La era de hielo 3 (2009, Carlos Saldanha y Mike Thurmeier), la información básica sobre la vida de los reptiles que da en 3D Caminando con dinosaurios (2013, Barry Cook y Neil Nightingale) y el insólito planteo de Un gran dinosaurio (2015, Peter Sohn), en la que se ve lo que habrÃa sucedido si el famoso asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra nos hubiera esquivado y los reptiles nunca se hubieran extinguido.

Los dinosaurios fueron también personajes recurrentes en la ficción adulta. Por la inapropiada muerte de uno de ellos las condiciones del planeta se disparan de manera errónea, causando un terrorÃfico efecto mariposa, en El sonido del trueno (2005, Peter Hyams), sobre memorable cuento de Ray Bradbury. En Una noche en el Museo (2006, Shawn Levy) y secuelas, el amenazante esqueleto de un T-Rex se dedica a perseguir al asustado guardián nocturno Ben Stiller. La insoportable pedanterÃa de Terrence Malick llevó a que en El árbol de la vida (2011) la trama llegara a la prehistoria y a un gratuito dinosaurio, para intentar comprender las desavenencias entre un padre (Brad Pitt) y un hijo (Sean Penn). En cambio, la humilde Proyecto Dinosaurio (2012, Sid Bennett), sobre una expedición al Congo en busca de un pariente del monstruo del Lago Ness, cumple como aventura de matinée, porque aunque no asusta ni crea atmósferas de terror logra una adecuada dosis de peligros y entretenimiento mediante la utilización de la cámara en mano estilo documental. Por último en 2014 el cine lanzó una explicación nueva para la extinción de los dinosaurios: al inicio de Transformers: la era de la extinción de Michael Bay no es un meteorito ni una erupción volcánica masiva lo que los eliminó, sino una mano humanoide con seis garras detonando muchas semillas extraterrestres, las cuales acababan con la mayor parte de la vida en el planeta. Era un disparate, pero cuando las cosas parecÃan definitivamente perdidas, los dinosaurios (de la mano de Spielberg) una vez más se negaron a morir del todo.

Jurassic World (2015, Colin Trevorrow): Para bien o para mal, esta es una pelÃcula de Spielberg, tan asà que toma prestadas todas y cada una de las premisas narrativas de la primera y mejor pelÃcula de la saga: las sofisticadas instalaciones del lujoso parque son incapaces de contener a los inquietos y mortÃferos dinosaurios, que rápidamente se escapan de sus presuntas áreas de contención; un par de jovencitos se ven asediados por los peligrosos animales y deben apelar a una mezcla de ingenio e inconsciencia para sobrevivir; dos personajes son capaces de salvar a todo el mundo; la ciencia una vez más se excede al querer jugar a Dios; y el afán de lucro oportunista de otros sujetos complica aún más el panorama. Todo eso ya estaba en Jurassic Park y funcionaba mejor, no porque acá las cosas no se hagan bien, sino porque esta nueva aventura no plantea ninguna novedad excepto el 3D, que más que un adelanto técnico parece a estas alturas un estorbo. Opiniones aparte, Jurassic World como pasatiempo tiene más aciertos que errores. Entre sus puntos débiles hay que citar la falta de originalidad, un libreto de manual que necesitó ocho manos para ver la luz y un nuevo desperdicio de los saurios voladores, que jamás han sido bien utilizados en cine. En cambio, el ritmo de la acción es constante y por momentos crece a nivel exponencial, mientras que el realismo de los animales y los efectos sonoros y visuales son de primerÃsimo nivel. Hay también una cuota de humanismo reivindicando la solidaridad de las razas, unidas contra un enemigo superior y antinatural. No en vano la lucha contra el peligrosÃsimo dinosaurio inventado por vÃa genética, el Indomitus Rex, requiere de la unión de humanos, velocirraptores, un tiranosaurio (que es quien siempre saca las castañas del fuego en el cine de Spielberg) y un gigantesco ejemplar marino, el Mosasaurio. Esas criaturitas de Dios, al decir del inolvidable Minguito Altavista, son más buena gente que mucho animal humano suelto. Ante estas caracterÃsticas, cabe esperar Jurassic World: el reino caÃdo con toda nuestra bonhomÃa infantil puesta a full de cara a la pantalla.