Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

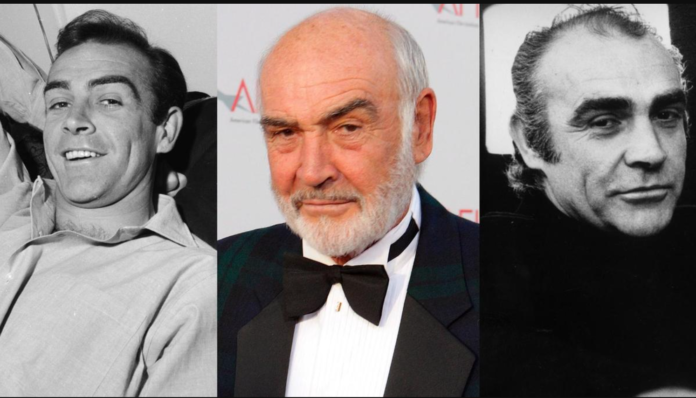

Hay notas que dan pena tener que escribirlas, y esta es una de ellas. El 11 de diciembre una leyenda viviente del cine francés, Jean-Louis Trintignant, cumplió 90 años, muy lejos de todos los focos de la atención pública, en su finca del sur de Francia. “Llegar a viejo no es para todos, hay que ser valiente para soportarloâ€, decÃa Bette Davis, y la reflexión se aplica al caso de Trintignant, que entre 1956 y 2003 vivió con enorme intensidad, acariciando la gloria artÃstica, amando a varias esposas y a muchas mujeres, padeciendo un momento de congoja familiar y gozando del riesgo aventurero de gustarle las carreras de coches y motos, con el constante peligro que ello conlleva. Pero en 2003 su vida acabó de la noche a la mañana, como el propio actor ha manifestado en varias ocasiones. En su caso se dan la mano, por partes iguales, una vida llena de luces y sombras, y una carrera de 143 pelÃculas a lo largo de seis décadas intensas como pocas.

EN EL PRINCIPIO. Todo comenzó el 11 de diciembre de 1930 en Piolenc, Cantón de Vaucluse, Francia, fecha y lugar en el que nació Jean-Louis, hijo de Claire Tourtain y Raoul Trintignant, un industrial de clase alta que oficiaba de alcalde de Pont-Saint-Esprit y consejero general del cantón del mismo nombre. TenÃa además dos tÃos que lo marcarÃan desde su más tierna infancia, Louis y Maurice Trintignant. Ambos se habÃan destacado en el automovilismo, y aunque el primero de ellos habÃa muerto en un accidente durante el entrenamiento de una carrera teniendo Jean-Louis sólo dos años de edad, el segundo llegarÃa a ser piloto de Fórmula 1 y dos veces vencedor de las 24 horas de Le Mans. No parece raro entonces que el inquieto Jean-Louis eligiera desde niño seguir ese camino, pero tras la liberación de ParÃs en 1944 descubrió la poesÃa de Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire y Louis Aragon, autores que lo marcaron a fuego y lo encaminaron por la vÃa de las letras. De todas maneras, la afición por la velocidad no lo abandonarÃa jamás, al punto que, en 1972, declaró que “yo hice cambiar de idea a Claude Lelouch cuando me dio a leer el guion de Un hombre y una mujer. Allà el protagonista era un médico, y yo le propuse convertirle en piloto y utilizar para las escenas mi propio coche de carreras. Y él aceptó, porque yo ya tenÃa entonces una licencia especial, habÃa participado en el Rally de Montecarlo y estaba habituado a correr a bastante velocidad con mi Mercedesâ€. Poco después de esa declaración Trintignant tuvo un serio accidente, del que le quedaron secuelas fÃsicas por las que los médicos le prohibieron seguir participando en carreras automovilÃsticas. Entonces comenzó a dedicarse a las motos, hasta que en una etapa ya avanzada (a los 76 años) terminó quebrándose una pierna y luxándose la cadera al perder el control de su Honda. A partir de ese momento debió ayudarse con un bastón para poder desplazarse sin dificultad, y eso se nota en una escena de la pelÃcula Amor de Michael Haneke, en la que tiene que agarrar una paloma que se cuela en su apartamento: el director obligó al actor a realizar el esfuerzo en una sola toma, y el espectador atento podrá advertir cómo le cuesta levantarse del suelo una vez que atrapa al ave.

Pero nos hemos adelantado toda una vida, como si la velocidad que tanto amó también me dominara a mÃ. Lo cierto es que, pasiones apartes, el descubrimiento de la literatura llevó al joven Jean-Louis a estudiar Derecho en la Facultad de Aquisgrán, y fue allà que en 1949 vio una representación de El avaro de Molière dirigida por Charles Dullin, lo cual fue una verdadera revelación. Decidió abandonar sus estudios para seguir los cursos que Dullin y Tania Balachova daban en ParÃs, lo que le ayudarÃa a superar con bastante lentitud, según ha repetido hasta el cansancio, su extrema timidez. En 1951 comenzó su labor en teatro en la compañÃa de Raymond Hermantier, y luego continuó en la Comédie de Saint-Etienne, interviniendo como actor de reparto en un celebrado Macbeth dirigido y protagonizado por Jean Dasté. Inquieto como pocos, se sintió atraÃdo también por el cine, y siguió el curso de director en el IDHEC (Instituto de Estudios Cinematográficos Avanzados). Sin embargo, su interesante fotogenia, su juvenil porte -mezcla de factible galán y temeroso chico de los mandados- y la simpatÃa que provocaba en las jóvenes de los estudios le llevaron a probarse como actor. Debutó en un film menor, Si todos los hombres del mundo (Si Tous les Gars du Monde…, Christian-Jaque, 1955), y repitió la experiencia en el policial negro Pasiones sin ley (La Loi des Rues, Ralph Habib, 1955), donde tuvo mayor participación. Allà también pueden verse en roles de reparto a Lino Ventura y Louis De Funes. Y luego su vida dio un vuelco total, porque el escándalo que causó su tercer film, donde ya fue coprotagonista, lo catapultó a una inesperada fama.

ESCÃNDALO Y FAMA. El escándalo tuvo dos nombres: el de la pelÃcula que lo causó, Y Dios creó a la mujer (Et Dieu… Créa la Femme, Roger Vadim, 1956), y la mujer que lo precipitó, una chica de 22 años casada con el director del film, que se llamaba Brigitte Bardot. Es a partir de esta pelÃcula que B.B. se convirtió en un verdadero mito erótico, sobre todo gracias a una escena de feroz baile sobre una mesa, rodeada de hombres morenos. Trintignant era el tÃmido enamorado que se casaba con ella, aunque esa bomba sexual en realidad estaba encandilada por su cuñado (Christian Marquand), mientras era cortejada por el dueño de un astillero (Curd Jürgens): Tres hombres obsesionados por una misma mujer, que lucÃa bastante ligerita de cascos y de ropa, era mucho para la Iglesia Católica y las ligas de la moralidad, que llevaron a cabo una verdadera guerra contra el film. Lo único que consiguieron fue hacer ganar millones a Vadim y convertir a B.B. en uno de los animales sexuales más potentes de la historia del cine. Montevideo no podÃa permanecer ajeno al escándalo, y hay un dato revelador de la pacaterÃa que padecÃamos. Los espectadores montevideanos contábamos con carteleras completas en los diarios, y en ellas las pelÃculas tenÃan un número entre paréntesis. Era la calificación de Acción Católica, que sólo El DÃa se negaba a publicar. Esa calificación marcaba: “1A, para todo público; 1B, para mayores de 11 años; 2A, para mayores de 15 años; 2B, con reparos para mayores de 21 años; 2C, con graves reparos para personas mayores de sólido criterio; 3, recomiéndase encarecidamente no ver; 4, prohÃbese verâ€. Por supuesto que a la pelÃcula no la salvó ni siquiera la invocación divina del tÃtulo, y se llevó un rotundo 4.

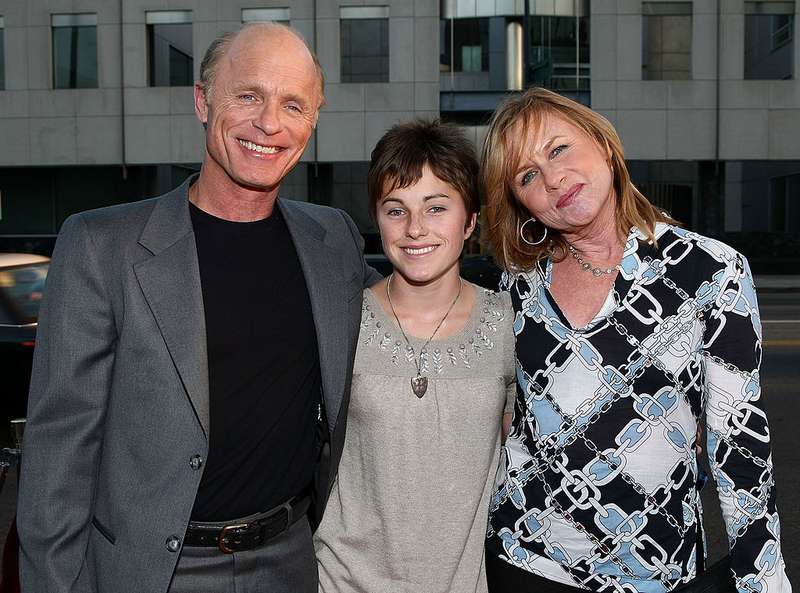

Pero hubo un segundo escándalo en torno al film, y fue que durante su rodaje Jean-Louis y Brigitte mantuvieron un tórrido amantazgo, que derivó en dos divorcios y una huida. Por un lado, llegó la ruptura definitiva entre Vadim y B. B. Por otro, hay que decir que desde 1954 Trintignant estaba casado con la joven actriz Stéphane Audran, que más tarde serÃa la esposa y musa del director Claude Chabrol, y que de la mano del danés Gabriel Axel lograrÃa una imborrable labor en La fiesta de Babette. Obviamente, el matrimonio de Jean-Louis y Stéphane tampoco sobrevivió al escándalo. Pero como la prensa seguÃa acosando al actor mientras rodaba un par de pelÃculas más, el joven decidió no demorar más el servicio militar obligatorio y estuvo sirviendo hasta 1959 en Argelia. La jugada era peligrosa, porque su carrera recién despuntaba y pudo venirse a pique sin remedio. Sin embargo, a la larga fue una decisión muy inteligente. La estadÃa en Argelia no sólo le sirvió para darse cuenta que deberÃa formar una familia si querÃa sobrevivir a la mundana falsedad del cine, sino que también le mostró que en el panorama mediterráneo se gestaba una nueva realidad polÃtica, la cual lo harÃa vincular a pelÃculas comprometidas a lo largo de los años 60 y 70. Pero empezó por lo primero: en 1961 se casó con la hermana de los actores Christian y Serge Marquand, Nadine, que con el apellido Trintignant luego desarrollarÃa una estimable carrera como directora. Esa mujer le dio tres hijos al actor: Marie (1962), Pauline (1969) y Vincent (1973), hasta que se divorciaron en 1976.

Una segunda señal de inteligencia fue la manera en que retornó a la profesión. Como para minimizar el escándalo anterior, aceptó el rol secundario que Roger Vadim le ofreció para su adaptación a época actual de Las relaciones peligrosas (Les Liaisons Dangereuses, 1959), con Gérard Philipe, Jeanne Moreau y Annette Stroyberg (nueva esposa de Vadim), donde a Trintignant le tocó en suerte el rol del joven Danceny, que en 1988 encarnarÃa Keanu Reeves en la versión de Stephen Frears. Y de inmediato, un nuevo acierto: se fue a Italia y protagonizó la estupenda Verano violento (Estate Violenta, Valerio Zurlini, 1959), historia ambientada en 1943, con un joven y sus amigos pasando el verano entre bailes, excursiones y escarceos amorosos, mientras sus influyentes padres los libraban de entrar en el ejército, aunque a la larga les será imposible evitar los desastres de la guerra.

Los años 60 fueron muy productivos para el actor. Aparte de un memorable Hamlet realizado en teatro, Trintignant intervino en 42 pelÃculas en sólo diez años. Conviene recordar brevemente las doce más importantes para su carrera:

Los crÃmenes del castillo (Pleins Feux Sur l’Assassin, Georges Franju, 1961), policial rocambolesco con varios herederos desesperados por hallar el cadáver de un conde, ya que si no aparece tendrán que esperar cinco años para cobrar la herencia.

Ana (Le Combat Dans l’Ile, Alain Cavalier, 1962), con la doble vida de Trintignant como miembro de una organización terrorista de ultraderecha, vinculando a su esposa (Romy Schneider) en los atentados.

Il Sorpasso (Ãdem, Dino Risi, 1962), donde es un responsable estudiante de Derecho, extremadamente tÃmido, que se deja llevar por un vividor (Vittorio Gassman) para iniciar un alocado viaje en automóvil. Pese al capolavoro de Gassman, Trintignant estaba a la altura de las circunstancias.

Mata Hari (Mata Hari, Agent H21, Jean-Louis Richard, 1964), con Jeanne Moreau como la mÃtica espÃa alemana intentando seducir al enamorado capitán francés Trintignant.

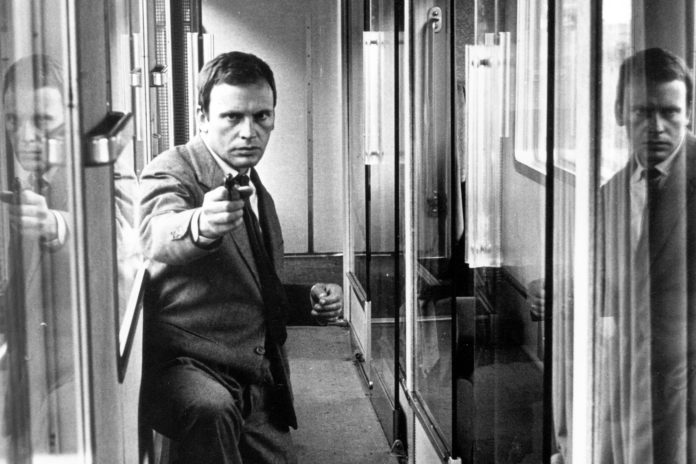

Crimen en el coche-cama (Compartiment Tueurs, Costa-Gavras, 1965), policial que se ambienta en un tren de Marsella a ParÃs: un cadáver, seis sospechosos y un policÃa (Yves Montand) a cargo de la resolución del asesinato. Trintignant es uno de los sospechosos.

¿Arde ParÃs? (Paris Brûle-t-il?, René Clément, 1966), coproducción franco-americana sobre los últimos dÃas de la ocupación nazi. Medio centenar de estrellas apareciendo cinco minutos cada una, entre las cuales Trintignant es un traidor a la resistencia.

Un hombre y una mujer (Une Homme et une Femme, Claude Lelouch, 1966): el mayor éxito del cine galo hasta el momento consagró a Trintignant en el mercado internacional. El romance de dos viudos (Anouk Aimée y él) que se conocen al llevar a sus hijos a la escuela. El resultado es un caramelo, y demostró que como cineasta Lelouch es un notable fotógrafo. Al exitoso combo ayudó mucho la banda sonora de Francis Lai, Baden Powell y Vinicius De Moraes. Dos décadas después Lelouch, Aimée y Trintignant se reunirÃan en una fallida continuación de la historia, y en 2018 llegarÃan a realizar una tercera parte.

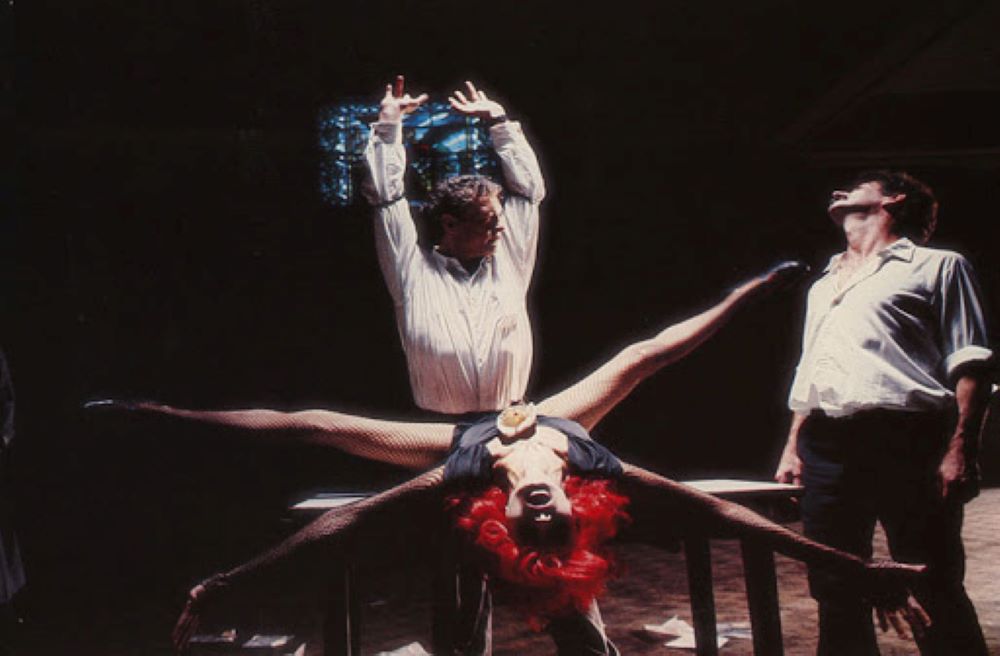

El hombre que miente (L’Homme qui Ment, Alain Robbe-Grillet, 1968), film exhibido en Uruguay con retraso y en el circuito cultural, que valió a Trintignant el Oso de Plata en BerlÃn. Historia ambientada en Checoslovaquia luego de finalizada la guerra, de tintes surrealistas eróticos, entre un hombre y tres hermanas solitarias y neuróticas.

Las dulces amigas (Les Biches, Claude Chabrol, 1968), con una lesbiana rica y apática (Stéphane Audran) que recoge en la calle a una joven artista (Jacqueline Sassard) y viven felices, hasta que un arquitecto seduce a la chica y enfurece a la mujer mayor.

El gran silencio (Il Grande Silenzio, Sergio Corbucci, 1968): insólita participación de Trintignant en un spaghetti-western, aunque aceptó el rol sólo porque su personaje no hablaba. Allà encarnó a Silenzio, un pistolero a sueldo, mudo desde que le cortaron la garganta siendo niño. El temible Klaus Kinski era el villano de turno.

Mi noche con Maud (Ma Nuit chez Maud, Eric Rohmer, 1969): el ingreso de Jean-Louis al cine intelectual. Un ingeniero católico a la salida de la misa descubre a la rubia Marie-Christine Barrault, con la cual intuye que algún dÃa se casará, pero la pierde en la multitud. Poco después conocerá a Maud (Françoise Fabian), bella divorciada marxista que quizá pueda alterarle sus convicciones.

Z (Z, Costa-Gavras, 1969), otro de los mayores éxitos del cine francés y del actor, que ganó el premio en Cannes encarnando al juez que debe investigar la muerte de un polÃtico ecologista (Yves Montand), en una Grecia convulsionada ante el advenimiento de la dictadura de los coroneles.

PRIMER DOLOR. Pero de un zarpazo la vida le cobró a Trintignant los galardones recibidos en BerlÃn y Cannes. En 1969 habÃa nacido su segunda hija, Pauline, pero a los nueve meses de edad falleció, para desazón de Jean-Louis y su esposa Nadine. La causa fue lo que usualmente se llama “muerte de cuna†o “muerte súbitaâ€, que es la muerte fortuita de un bebé aparentemente sano. Se produce durante el sueño. El sÃndrome de muerte súbita de un bebé no es una enfermedad ni una dolencia, y ha sido motivo de intensas investigaciones, pero desafortunadamente aún se desconocen las causas exactas que lo provocan. Los bebés simplemente dejan de respirar. El término se aplica cuando un niño menor de un año muere repentinamente y no se puede determinar la causa exacta del fallecimiento. Algunos expertos suponen que la muerte súbita sucede cuando un bebé tiene una vulnerabilidad subyacente (el desarrollo inmaduro del corazón o de su aparato respiratorio) o cuando está expuesto a ciertos factores de riesgo, como dormir boca abajo o con ropa de cama suave o acolchada durante ese perÃodo del desarrollo.

Cabe aclarar que, aunque la obligación de los padres es estar constantemente pendientes del bebé, el sÃndrome no se puede diagnosticar, y tampoco es resultado de un descuido, sino que puede ocurrirle a cualquier bebé. Empero, Trintignant siempre se sintió culpable de esta pérdida, como dijo a la prensa luego del divorcio de su esposa Nadine: “Mi segunda hija murió asfixiada a los nueve meses en un desgraciado accidente doméstico. Fue en Roma, donde me encontraba por razones de trabajo. Y aunque los médicos dijeron que fue un sÃndrome, siempre he creÃdo que la culpa fue por la regurgitación de leche cuando tomaba el biberón. Si hubiéramos estado más atentos quizás esto no hubiera sucedido. Lo cierto es que fue un duro golpe para nosotrosâ€.

DE 1970 A 1998. La actividad de Trintignant durante las décadas siguientes continuó de manera infatigable: 75 pelÃculas en 29 años, en las que se vinculó a los mejores cineastas del perÃodo, a lo que hay que agregar un progresivo alejamiento de la pantalla y una notoria dedicación al teatro, a partir de 1988. En ese lote extenso y heterogéneo hay diecisiete pelÃculas que convendrÃa no olvidar.

DE 1970 A 1998. La actividad de Trintignant durante las décadas siguientes continuó de manera infatigable: 75 pelÃculas en 29 años, en las que se vinculó a los mejores cineastas del perÃodo, a lo que hay que agregar un progresivo alejamiento de la pantalla y una notoria dedicación al teatro, a partir de 1988. En ese lote extenso y heterogéneo hay diecisiete pelÃculas que convendrÃa no olvidar.

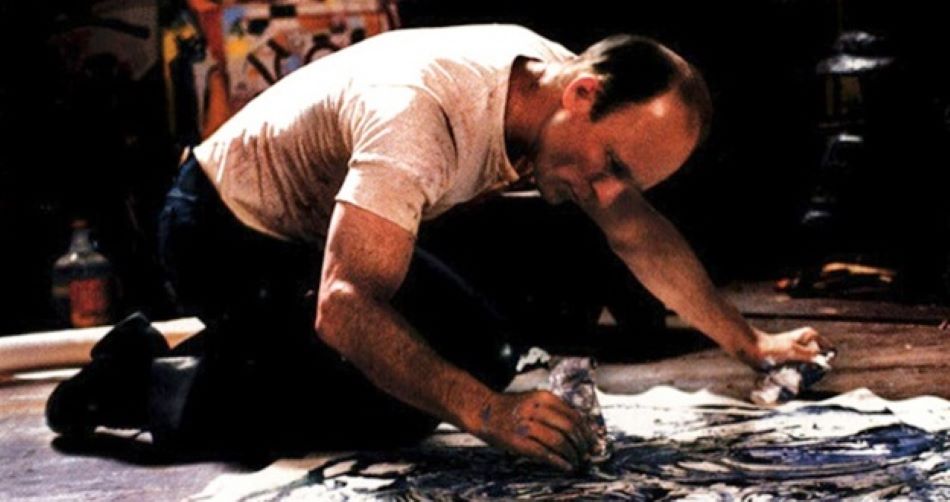

El conformista (Il Conformista, Bernardo Bertolucci, 1970), notable radiografÃa del fascismo mussoliniano y una de las mejores labores del actor, en una exploración amarga de la culpa de un paÃs que no puede reponerse a sus miserias humanas.

Sin motivo aparente (Sans Mobile Apparent, Philippe Labro, 1971), intenso policial con un asesino sembrando el terror en Niza y un inspector (Trintignant) investigando el caso.

El atentado (L’Attentat, Yves Boisset, 1972), thriller polÃtico basado en el asesinato del lÃder marroquà Ben Barka (Gian MarÃa Volontè), torturado hasta la muerte por agentes secretos franceses dirigidos por el ministro del interior marroquà (Michel Piccoli). Jean-Louis es un amigo Ãntimo de Ben Barka que, sin darse cuenta, es utilizado por los futuros asesinos. Uno de sus roles más despreciables, en uno de sus films más comprometidos.

El último tren (Le Train, Pierre Granier-Deferre, 1973), una clandestina historia de amor entre Jean-Louis y Romy Schneider, en el marco de la ocupación nazi de Francia.

El cordero enardecido (Le Mouton Enragé, Michel Deville, 1974), comedia satÃrica sobre un modesto empleado bancario que consigue hacerse rico y de esa forma conquista a sus mujeres soñadas (Romy Schneider, Jane Birkin, Florinda Bolkan)

La mujer del domingo (La Donna della Domenica, Luigi Comencini, 1975), mezcla de drama y policial, con un comisario (Marcello Mastroianni) que investiga el asesinato de un arquitecto y sospecha de una dama rica (Jacqueline Bisset) y su amigo (Trintignant).

DesafÃo a la ley (Flic Story, Jacques Deray, 1975), thriller basado en el caso real de la cacerÃa que el detective Roger Borniche (Alain Delon) llevó a cabo para capturar a Emile Buisson (Trintignant), el enemigo público nº 1 de los años 40 y 50.

Desierto de los tártaros (Il Deserto dei Tartari, Valerio Zurlini, 1976), la pelÃcula más perfecta sobre la espera inútil, con una serie de personajes aguardando en un fuerte una revolución que nunca llega. Trintignant es el médico del lugar.

La terraza (La Terrazza, Ettore Scola, 1980), cuatro amigos (Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Trintignant) y sus familias, en el marco de una fiesta reveladora de una serie de miserias ocultas.

Mar de fondo (Eaux Profondes, Michel Deville, 1981), adaptación de novela de Patricia Highsmith, sobre esposa casquivana (Isabelle Huppert) y marido que parece soportar con estoicismo la situación, aunque a veces las apariencias engañan.

La noche de Varennes (La Nuit de Varennes, Ettore Scola, 1982), drama histórico que se ambienta en el momento en que Luis XVI intenta huir de Francia a Alemania. En medio de un lustroso elenco, Trintignant tiene una aparición breve pero fundamental.

Golpear al corazón (Colpire al Cuore, Gianni Amelio, 1983), el abismo entre la relación de un padre (Trintignant), un profesor de izquierdas, y su introvertido hijo (Fausto Rossi), ambientada en la convulsionada Italia de las Brigadas Rojas.

Confidencialmente tuya (Vivement Dimanche!, François Truffaut, 1983), comedia que homenajea a la serie negra, con un hombre (Jean-Louis) acusado del asesinato de su esposa, y su joven secretaria (Fanny Ardant), enamorada de él, que investiga por su cuenta para descubrir al verdadero culpable… si es que lo hay.

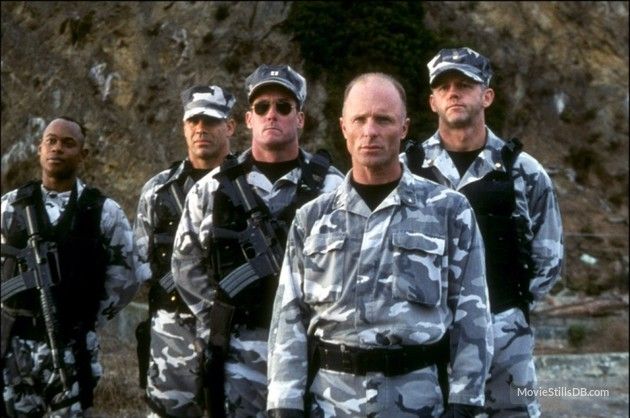

Bajo fuego (Under Fire, Roger Spottiswoode, 1983), único film rodado en Hollywood por Trintignant, sobre periodistas en Nicaragua (Nick Nolte, Gene Hackman, Ed Harris, Joanna Cassidy) durante la victoria sandinista. Trintignant es un francés sibilino que trabaja para cualquier bando. Aparece poco, pero recita el mejor parlamento del film: “Ustedes los periodistas me encantan, aunque son unos sentimentales de mierda. Aman a los poetas, los poetas aman a los marxistas, los marxistas sólo se aman a sà mismos, y el paÃs ama esa retórica. Pero al final todos caemos bajo las garras de la tiranÃaâ€.

El próximo verano (L’Été Prochain, Nadine Trintignant, 1985), una sensible historia con padres (Philippe Noiret, Claudia Cardinale), hijas (Fanny Ardant, Marie Trintignant) y amantes (Jean-Louis), acerca de las cosas fáciles y difÃciles de la vida.

Mira a los hombres caer (Regarde les Hommes Tomber, Jacques Audiard, 1994), la historia de un hombre (Jean Yanne) que persigue a los asesinos de un amigo. Cuando da con ellos comprueba que son dos seres muy peculiares (Trintignant, Mathieu Kassovitz).

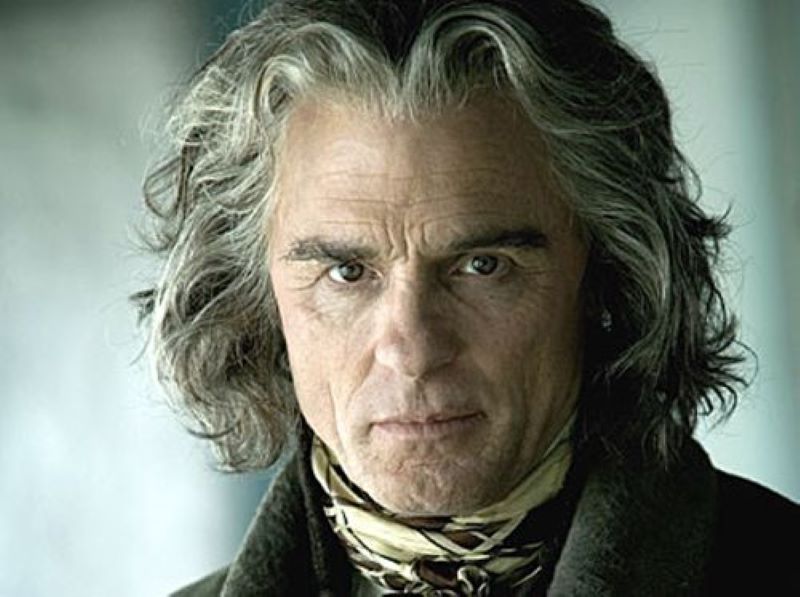

Rouge (Ãdem, Krzysztof Kieslowski, 1994), una cumbre interpretativa de Trintignant, en el rol de un juez retirado que oficia como una suerte de dios profano en la vida de quienes le rodean, en especial de una joven (Irène Jacob) con la que entabla una relación que oscila del rechazo inicial a un irresistible magnetismo paterno-filial.

MARIE Y EL TERRIBLE 2003. Durante parte de los años 80 y toda la década del 90 Trintignant se habÃa dedicado más al teatro que al cine, llegando a obtener un resonante suceso con su espectáculo Apollinaire, que paseó por varios paÃses de Europa Occidental. En forma paralela, esos años fueron los que dieron fama a su hija Marie. La joven habÃa aparecido desde niña en algunos films dirigidos por su madre, e incluso tuvo un rol breve pero interesante en Serie negra de Alain Corneau, su padrastro (1979). Sin embargo, su debut verdadero fue junto a su padre en La terraza de Ettore Scola (1980), y a partir de entonces se forjó una sólida carrera por sà misma, con grandes papeles en tÃtulos como Un asunto de mujeres de Claude Chabrol (1988), con Isabelle Huppert, o la cautivadora Ponette de Jacques Doillon (1996). Marie tuvo cuatro hijos: uno en 1986 con el baterista Richard Kolinka, otro en 1993 con el actor François Cluzet, y un tercero en 1996 con una persona no pública, hasta que se casó en 1997 con el cineasta Samuel Benchetrit, once años menor que ella. Con él tuvo su cuarto hijo en 1998, y se separaron en muy buenos términos en 2000, sin divorciarse. A principios de 2002 Marie inició una fuerte relación sentimental con el rockero Bertrand Cantat, que desde 1997 estaba casado con la escritora Krisztina Rády, con quien ya tenÃa dos hijos. Cantat abandonó a su familia para vivir con Marie, hasta que llegó el fatÃdico 27 de julio de 2003, en que la joven fue brutalmente golpeada por su pareja en Vilna, Lituania, mientras rodaba una pelÃcula sobre la vida de Colette, bajo las órdenes de su propia madre. MorirÃa cinco dÃas más tarde, luego de dos operaciones, cuando la familia pidió que la desconectaran.

El siguiente testimonio es de Nadine Trintignant: “En muchas de las crónicas negras de Francia el verdugo se convierte en la vÃctima. Los hechos fueron los siguientes. Primera versión de Bertrand Cantat: ‘En medio de una disputa Marie resbaló golpeándose contra el radiador de la calefacción’. El cirujano lituano que operó a Marie, por su parte, informa que fue golpeada. El asesino da una segunda versión: ‘SÃ, le di dos golpes en la cabeza’. Resultado de la autopsia francesa: 14 golpes, de los que cuatro fueron muy violentos, sobre el cráneo y el rostro, aunque según la autopsia lituana eran 17 los golpes. Mi hijo Vincent, mi nieto Roman y yo vimos a Marie irreconocible, con huellas de estrangulación en el cuello. En el proceso el asesino explicó que ella no querÃa salir del cuarto de baño (tuvo miedo, creo yo, por primera vez en su vida). Cuando salió, él la atrapó, la sacudió y le golpeó la cabeza cuatro veces contra el quicio de la puerta. Según el cirujano francés que intentó una segunda operación, Marie recibió golpes que tenÃan la fuerza de una moto que se estrellara contra un muro a 150 kilómetros por hora. Prosigue la versión de Cantat: ‘Después ella resbaló’. Él pensó que ella estaba actuando y continuó golpeándola. Marie quedó sin conocimiento, pero todavÃa con posibilidades de salvarse. Pero Cantat, durante cuatro horas, se dedicó a telefonear a su abogado y a mi yerno Samuel Benchetrit. Los policÃas comprobaron las llamadas en su móvil. A las cinco de la mañana llamó a mi hijo. Cuando éste vio a su hermana ella estaba en la penumbra, con una toalla encima del rostro. Cantat arrastró a Vincent al cuarto de al lado, donde estuvieron 15 minutos. Súbitamente, Vincent volvió al cuarto donde estaba Marie, encendió la luz, quitó la toalla que tapaba a su hermana, corrió escaleras abajo y pidió a la recepción que llamara con toda urgencia a una ambulancia. Cantat decÃa que no valÃa la pena. He aquà la verdad, que ha sido escrita en los periódicos, pero cada cual retiene lo que le conviene». Hasta aquÃ, el testimonio de Nadine.

En forma insólita Cantat fue condenado a ocho años de prisión, de los cuales sólo cumplió la mitad, por buena conducta. Fue liberado en medio de una gran polémica en octubre de 2007. En ese momento Jean-Louis Trintignant declaró a la prensa: “La versión de una muerte accidental, resultado de una imprevista caÃda, fue la primera que dio Cantat antes que los médicos hicieran públicas sus observaciones. Pero la muerte de Marie no tuvo nada de accidental, fue consecuencia de un impulso colérico de Cantat. Según el asesino, Marie estaba encerrada en el baño, temiendo por su vida, aterrorizada ante el peligro que le esperaba. En vez de ir a dar una vuelta para calmarse, el hombre la esperó, como una fiera. No se sabe cómo la hizo salir del baño, quizás haciéndole creer que se habÃa alejado, pero se demostró que no fue al caerse contra un radiador como Marie murió. Fueron 14 o 17 golpes, entre los cuales un mÃnimo de cuatro violentÃsimos contra el canto de la misma puerta del baño, que destrozaron su cráneo. Por favor, no se puede insinuar que fue un accidente: Marie fue brutalmente golpeada. Luego su asesino la dejó morir. Tal vez para que nunca se hiciera la luz sobre lo sucedido. Pasó cuatro horas al teléfono con su abogado. Empezó por decir a mi hijo que Marie estaba durmiendo; más tarde intentó disuadirle de llamar a una ambulancia. En todas esas horas perdidas quizá se hubiera podido salvar a Marie. Sus cuatros hijos no serÃan huérfanos y mi ex esposa y yo no estarÃamos destrozados de dolor. La tierna benevolencia sobre los presuntos esfuerzos de reinserción social de Cantat, lo bien que se portó en la cárcel y sus estudios por correspondencia en la Universidad de Toulouse, no deberÃan ser aceptados como pretexto de una posible curación. Sólo si fuera un idiota Cantat no se comportarÃa de forma ejemplar, precisamente para que la prensa se pueda maravillar hoy de lo buen chico que terminó siendo. Que el cantante y guitarrista haya sido objeto de atención psicológica durante sus años de encierro y se haya comprometido a seguir acudiendo a un psiquiatra no tiene nada de heroico: es lo lógico en este tipo de casos. Pero Marie está muerta, y este hombre ganó incluso una cierta fama a causa de este asesinato. Antes era un cantante de rock poco conocido, una imitación mediocre de Jim Morrison en un grupo cuyo nombre arroja un eco siniestro sobre su personalidad: Deseo Negro. Pero ahora algunos grupos de rap de orientación abiertamente machista y violenta saludan y exaltan a Cantat. Y ya se habla, de un posible nuevo disco suyo. Parece profundamente errado presentar la muerte de mi hija como un caso único, aislado y accidental, entre artistas borrachos, drogados o sadomasoquistas. Cada cinco dÃas muere en Francia una mujer a golpes de su compañero. En la gran mayorÃa de los casos, esas muertes no son fruto de explosiones accidentales de cólera, sino el epÃlogo terrible de un proceso de verdadera tortura afectiva, que aÃsla a las vÃctimas de su familia y de sus amigos mediante crisis de celos terribles e irrupciones cada vez más fuertes de violencia fÃsica. También en esto, desgraciadamente, la muerte de Marie correspondió a la norma, y confirmó que las brutalidades hacia las mujeres se ejercen en todo tipo de clases sociales. Nadine me ha contado que habÃa recibido un SMS de Marie firmado ‘Tu hijita golpeada’, y que se culpa porque en su momento fue incapaz de descifrarâ€.

Sea como sea, a Cantat le ha sido imposible reinsertarse totalmente a su profesión, sobre todo después de lo sucedido en 2010: “Puede que sea porque Francia no es Estados Unidos, que gusta de perdonar a sus héroes caÃdos. Puede también que sea el momento, en pleno auge del movimiento feminista MeToo, que en Francia ha tenido especial eco. O que, sencillamente, su crimen sea demasiado terrible como para borrarloâ€, apunta la periodista Anne-Sophie Jahn, autora del libro Los siete pecados capitales del rock, sobre los excesos de las estrellas de la música, donde Cantat tiene capÃtulo aparte. “En el rock anglosajón tenemos a Phil Spector (que cumple 19 años de cárcel por matar a una actriz de un disparo en 2003) o Sid Vicious, que apuñaló a su novia en el Chelsea Hotel. Pero en Francia es la primera vez que vimos un caso como esteâ€, dice, y agrega: “Pero Marie no fue la única vÃctima, porque en 2010 tuvo lugar el suicidio de la esposa de Cantat, Krisztina Rády, la gran olvidada de esta historiaâ€. Al centrarse en Rády, que se ahorcó en la casa donde dormÃa Cantat (a quien ella cobijó cuando el músico salió de la prisión), el libro transmite una inquietante imagen del artista. El asesinato de Marie deja de parecer, como hicieron pensar Cantat y los suyos en el juicio, una trágica anormalidad. En el libro los testimonios indican que es un hombre con un largo historial de maltratos, versión que apuntalan nuevos testigos que presenta la autora: el amante de Rády hasta poco antes de su muerte, algunos vecinos, y un miembro de Deseo Negro que en forma anónima asegura que hubo un auténtico pacto instigado por Rády durante el juicio, para rebajar los 15 años de cárcel que reclamaba la fiscalÃa: “Yo sabÃa que él habÃa pegado a una mujer con la que estuvo antes de Kristina. SabÃa que habÃa intentado estrangular a su novia en 1989. SabÃa que habÃa golpeado a Kristina. Pero ese dÃa, todos mentimosâ€, declaró el músico.

Pese a esas revelaciones, Cantat sigue siendo defendido por un sector fiel del público. “Es la estrella tÃpica que vive por encima de las reglas y fascina, porque forma parte del mito del rockâ€, dice Anne-Sophie Jahn, “pero la presión se mantiene. Aunque la ministra de Cultura dijo que la justicia se ha pronunciado y Cantat tiene derecho a seguir viviendo, su colega de Igualdad puntualizó que, como todo el que sale de prisión, tiene derecho a trabajar, pero lo problemático es que se haga de él un héroe porque, ante todo, hay que acordarse de Marie Trintignantâ€. La salida del libro propició que, en 2018, con la ayuda de la alcaldÃa de ParÃs, y pese a su avanzada edad (84 años), Nadine organizara una manifestación contra la violencia en las parejas. Uno de los temas centrales fue la gran tolerancia penal que existe en Francia en relación a los crÃmenes entre cónyuges. Efectivamente, como indica Nadine, “la ley francesa dice que un hombre que mata a su compañera puede ser condenado a 20, 25 años o perpetuidad, pero en realidad nunca es condenado a más de ocho años, y siempre cumple tan sólo la mitad de ellos. SerÃa importante, como medida de disuasión, que este tipo de penas se cumplieran hasta al final. Cumplir tan sólo cuatro años es casi una forma de excusar un crimen horrible. Por planear un robo a un banco, unas personas fueron condenadas recientemente en Francia a 15 años de cárcel. Es muy probable que un chico que queme un coche en un suburbio de ParÃs sea condenado a cuatro años. En cambio, Cantat fue liberado después de haber estado recluido cuatro años por haber matado a mi hijaâ€. La mencionada manifestación delante del Hôtel de Ville de ParÃs fue un acto público de impacto mediático, pero también un momento polÃtico de gran fuerza emotiva. Hablaron mujeres y hombres, y muchos indicaron que el núcleo de la vida en la sociedad residÃa en la pareja, que ahà empezaba la justicia, el respeto y la democracia. Está claro que la lucha contra la violencia conyugal no es una cuestión de mujeres contra hombres, es una lucha que importa y moviliza a todos por igual. Y lanzaron una duda inquietante: si Cantat no hubiera sido una luminaria del mundo del rock, siempre tan lleno de excesos, ¿se le habrÃa perdonado tanto?

SIN MARIE. Ya nada fue igual para Trintignant después de la horrenda muerte de su hija. Primero se aisló, en una etapa que duró un tiempo largo y puso nerviosos a su hijo Vincent, a sus nietos, a su ex esposa Nadine e incluso al marido de ésta, el cineasta Alain Corneau. Consciente de ello el actor se encargó de aplacarlos con una calma declaración pronunciada en 2005, cuando Cantat aún estaba en prisión: “Quiero que aquellos que me aman estén tranquilos. Quiero que sepan que mi vida sin Marie vale poco y nada. Que me quedé sin ansias de continuar. Sepan que quiero morir, pero estén seguros también que mis convicciones religiosas me impiden suicidarâ€. Pese a ello, Trintignant se retiró virtualmente de casi toda actividad artÃstica: nada de cine, apenas alguna obra de teatro o unos recitales de poesÃa. Nada más durante nueve años. En ellos, el único emprendimiento importante fue invertir algunos ahorros, junto a varios amigos, en unos viñedos cercanos a Avignon, donde produce 20.000 botellas anuales de vino tinto. Se dice que él mismo fue quien diseñó la etiqueta del vino que inauguró su bodega.

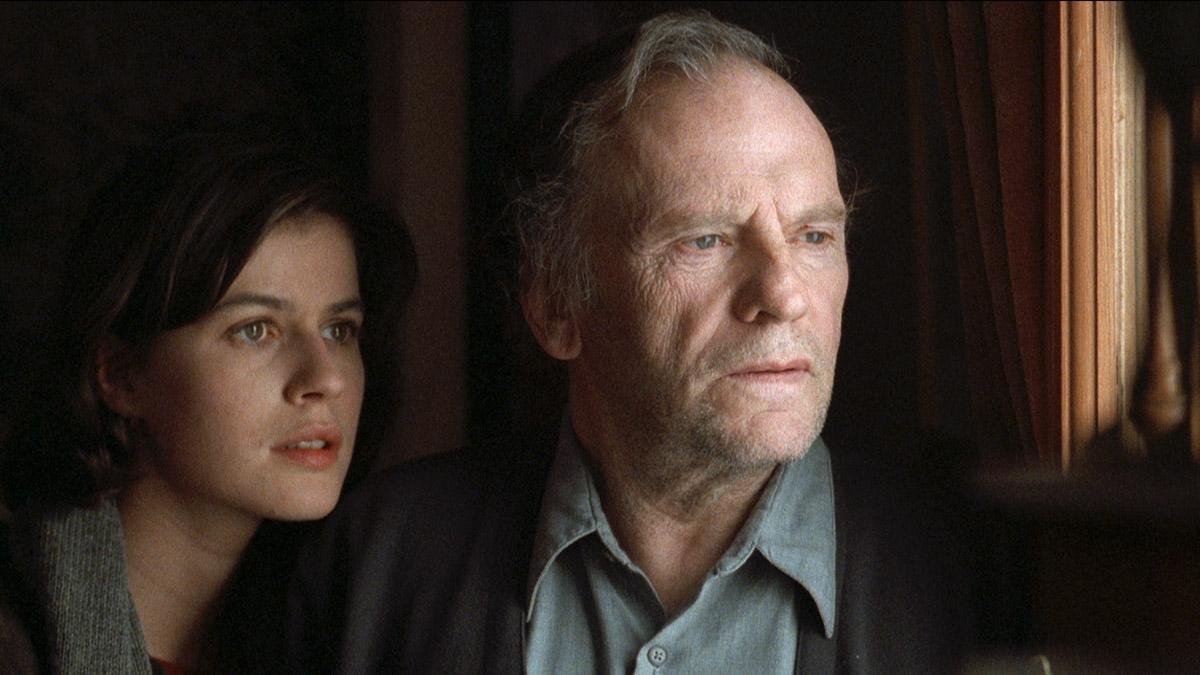

De ese exilio auto impuesto vino a sacarlo el cineasta Michael Haneke, que le brindó el otro papel cumbre de su carrera en la pelÃcula Amor (Amour, 2012), historia de dos octogenarios profesores de música clásica jubilados (Emmanuelle Riva y él), cuya vida se desploma cuando la mujer sufre un ACV que le paraliza poco a poco todo el cuerpo. El amor que unió a la pareja durante toda la vida será puesto a prueba en esa instancia, ante los asombrados ojos de la hija de ambos (Isabelle Huppert). Amor no es una pelÃcula de fácil visión, porque registra los dolores del cuerpo, la mente y el alma con una precisión y un detallismo quirúrgicos, y eso impactará emocionalmente al público, en especial a quienes hayan sufrido una experiencia similar en carne propia. Pero si se enfrenta con valentÃa al film, podrá descubrirse en él un memorable estudio sobre la eterna confrontación entre envejecimiento y muerte, a un nivel de brillantez conceptual que sólo algunos genios del cine han logrado. Amor es hermana de Vivir de Kurosawa y Cuando huye el dÃa de Bergman, de Grupo de familia de Visconti y Tres hermanos de Rosi, de Historias de Tokio de Ozu y Magnolia de Anderson. Al igual que esos films, Amor combina con enorme sabidurÃa un duro realismo visual con pasajes de extrema delicadeza para tratar piadosamente a sus difÃciles personajes. Con esa mixtura se desarrolla ante nuestros ojos una de las más puras historias de amor, en la cual no hay una sola escena que suene falsa, ni una palabra que sobre, ni un movimiento que no concuerde con la tranquilidad y la sutileza con que se nos revela ese feroz drama familiar. Incluso un par de alucinaciones, que a primera vista podrÃan desorientar al espectador, analizadas desde el final revelan una gama de sugerencias altamente significativa. Haneke consigue este milagro ayudado por dos labores superlativas de Riva y Trintignant (que ganó el César por su labor), a los que hay que sumar tres conmocionantes apariciones de Huppert.

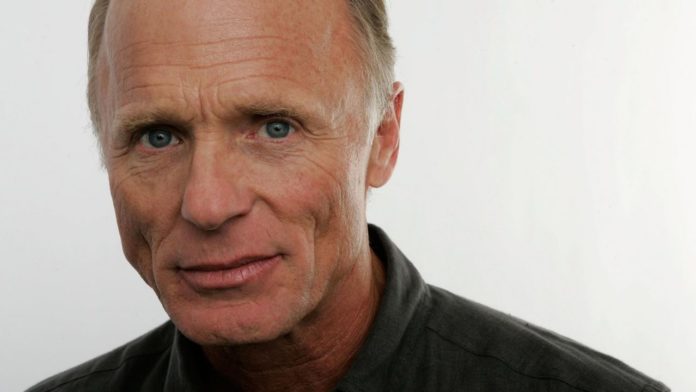

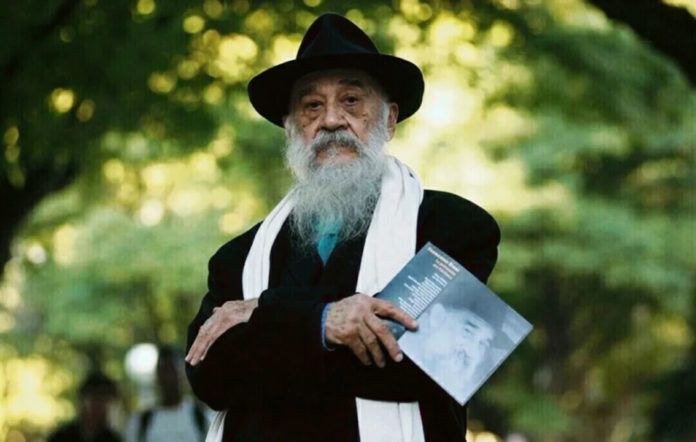

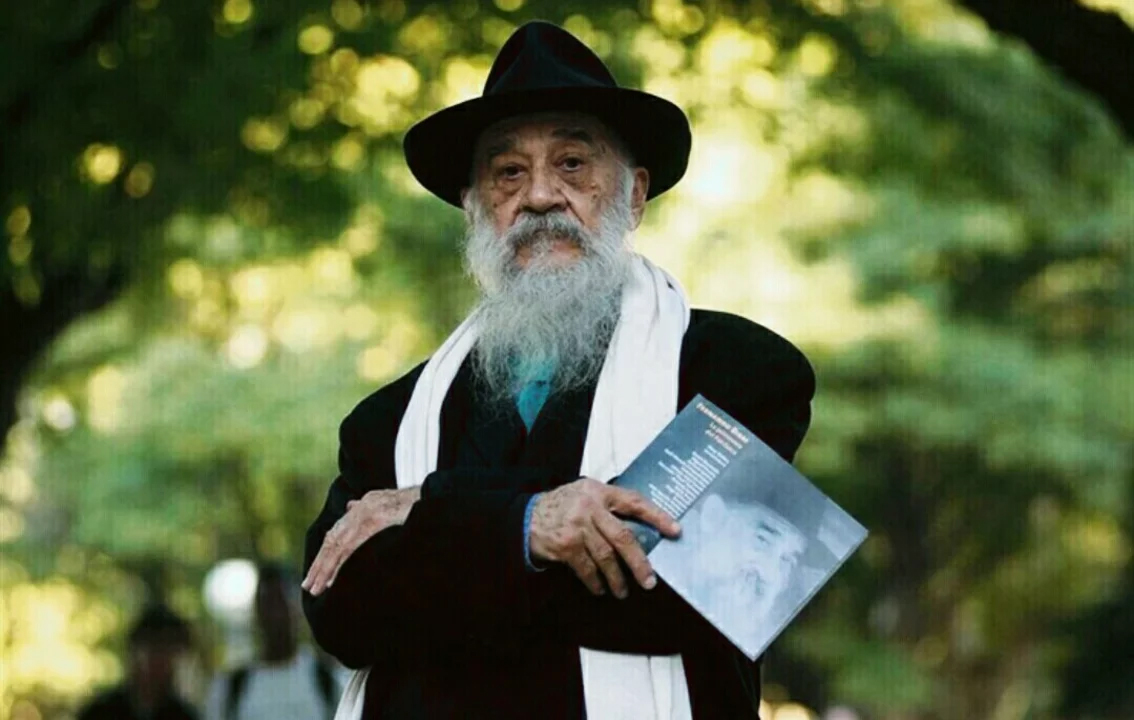

Y después de esta maravilla Trintignant se llamó nuevamente a silencio. Cinco años más tarde aceptó una nueva oferta de Michael Haneke, pero en Final feliz (Happy End, 2017) el actor tenÃa un papel breve, por lo general se lo veÃa sentado y visiblemente deteriorado. Era la imagen viva del desánimo, y por entonces contó a los medios que acababa de rechazar una propuesta del director Bruno Dumont porque “tuve miedo de no dar la talla fÃsicamente. Ya no logro desplazarme soloâ€. Sin embargo, su nombre recobró actualidad por haber vuelto al cine en Los años más bellos de una vida (Les Plus Belles Années d’une Vie, 2019). Claude Lelouch, su director, ha vuelto a reunir a Trintignant con Anouk Aimée, en lo que es la tercera parte de la exitosa Un hombre y una mujer. La pelÃcula es muy menor, pero cobra desusada importancia porque casi seguramente sea la última labor del actor para la pantalla. Y quizás también para su partenaire, que ya tiene 88 años de edad, aunque luzca espléndida. Jean-Louis aparece como un enfermo de alzhéimer, decrépito y encerrado en una residencia de ancianos de la que sueña con escapar junto a Anouk, que le visita de vez en cuando para recordarle sus años de sex symbol, de amante de las mujeres y del riesgo. Todo luce como una despedida, y lo dijo él mismo al concluir el rodaje: “Me retiro, ya no tengo fuerzas para más y, además, me estoy muriendoâ€.

Dramática confesión de un hombre que está convencido que su final está cerca. Con una vida de éxito en el cine, de amores que le hicieron feliz en distintas etapas de su existencia, y también con una dramática biografÃa en la que dos episodios dolorosos le produjeron una pena infinita. Todo eso ahora, cumpliendo en soledad y a pesar suyo 90 años, en un presente que le va acercando al adiós: se está quedando ciego, pero además padece cáncer de próstata y ha decidido suspender el tratamiento al que se habÃa sometido, “porque ya está, ya no vale la pena continuar asÃ, hace años estoy preparado para irmeâ€. Y asà llega la hora del descanso, cuando las huellas de sus enfermedades le tienen medio consumido, ya sin pisar las calles ni dar paseos por la playa de Deauville como en sus buenos tiempos, del brazo de la fascinante Anouk Aimée, esa belleza de perfil helénico de la que tantos hombres supimos enamorarnos. De todas maneras, como si tratara de pagar una deuda con su hija Marie, poco antes del rodaje del film de Lelouch el actor habÃa vuelto a pisar las tablas, también por última vez, en un show llamado Trintignant-Mille-Piazzolla, exhibido en mayo de 2018 en el Théâtre des Célestins en Lyon. Allà el cadavérico anciano monologa sentado frente al público, rodeado del sexteto del acordeonista Daniel Mille (él más sus cinco violonchelistas), que lo acompañan con una música pausada, adaptándose de maravillas al intimismo que la situación requiere.

Ese monólogo es una sucesión de reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte, que el actor, dueño de una voz pausada que aún permanece invicta, enmadeja una filigrana de recuerdos y pasiones, goces y dolores. Sobre el final, con congoja, pero sin caer en la autocompasión, cierra el unipersonal con un fragmento que es también el fin de una vida agitada. Mirando fijamente al público en penumbras, Trintignant dice: “Mi hija Marie tenÃa los ojos cambiantes de un campo de rosas, tenÃa los ojos aventureros, como si se ubicara a años luz de los demás, y a la vez era tan cotidiana como la brisa primaveral del mes de mayo. De esa manera llenaba mi vida, que comparada con la suya era un páramo, porque Marie era cálida, y ese calor te hacÃa sentir como supongo deben sentirse los pájaros cuando se acurrucan en las manos que los acunan. Por eso desde que falta ya no tengo rostro alguno para el amor. En realidad, no me quedan rostros para nada. Algunas veces ni siquiera tengo un rostro para mà mismo. En esos momentos sólo me queda rendirme al sueño, y es entonces que mi cuerpo se asemeja a una amplia red de diques de amor, y sólo por medio de mis sueños accedo a revivir los recuerdos perdidos. Yo no te espero mañana, Marie, te espero siempre. Yo no te espero en el fin del mundo, Marie, te espero acá, despojado de mis fuerzas porque no estás, y eras tú la verdadera fuerza de mi vida. Te espero, Marie, te espero… siempreâ€.  Â