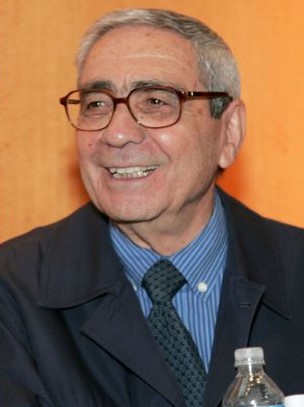

Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

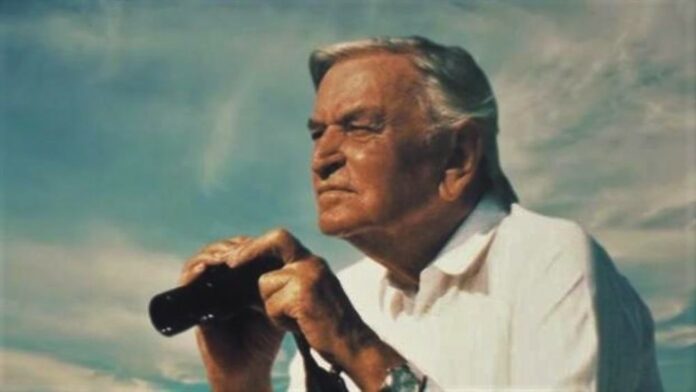

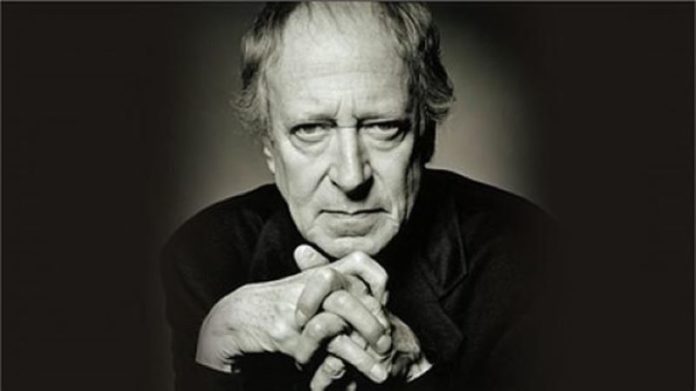

A pesar de haber realizado solamente 16 pelÃculas en 42 años, David Lean es uno de los más populares cineastas británicos, aunque a la hora que los crÃticos e historiadores del cine citen a los mejores directores de la historia, ha resultado un eterno postergado. Ya es hora de reparar tamaña injusticia.

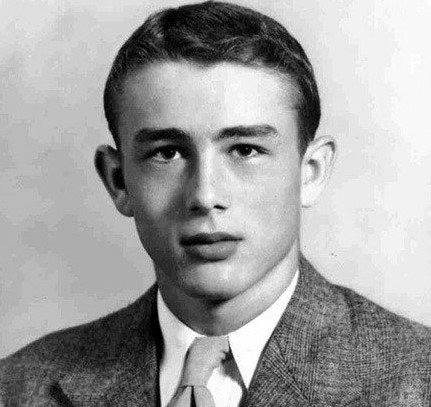

ORIGEN. Nacido el 25 de marzo de 1908 en el 38 Blenheim Crescent de Croydon, Surrey, David Lean fue hijo de Francis William le Blount Lean y Helena Tangye, que era sobrina de Sir Richard Tangye, un acaudalado fabricante de motores y otros equipos pesados. Sus padres eran cuáqueros, y por eso David estudió en la escuela Leighton Park, fundada por esa secta religiosa en Reading. Lean era un colegial muy poco entusiasta, con una naturaleza soñadora que lo llevó a ser calificado como un fracaso​ a nivel estudiantil. Abandonó el colegio en la Navidad de 1926​ e ingresó en la compañÃa de contabilidad de su padre como aprendiz. Pero lo más trascendental que le ocurrió por entonces (sobre todo si se lo mira desde una perspectiva sobre lo que serÃa su futura carrera) fue el regalo de otro tÃo, una cámara Kodak Brownie, cuando tenÃa diez años. Muchos años después Lean dirÃa a la prensa que “en aquellos años normalmente no le dabas una cámara a un niño hasta que tenÃa 16 o 17 años. Para mà fue un gran reto de parte de mi tÃo, no paré hasta dominarla por completo en todo su funcionamiento y sus posibilidades, y debo decir sin vanagloria que lo logréâ€. Lean comenzó de esa manera a rodar y editar sus pelÃculas, y sin querer comenzaba a ascender peldaño a peldaño el camino hacia el desarrollo de un estilo, aunque él insistió hasta el fin de sus dÃas que en esos años sólo “fue mi gran pasatiempoâ€.

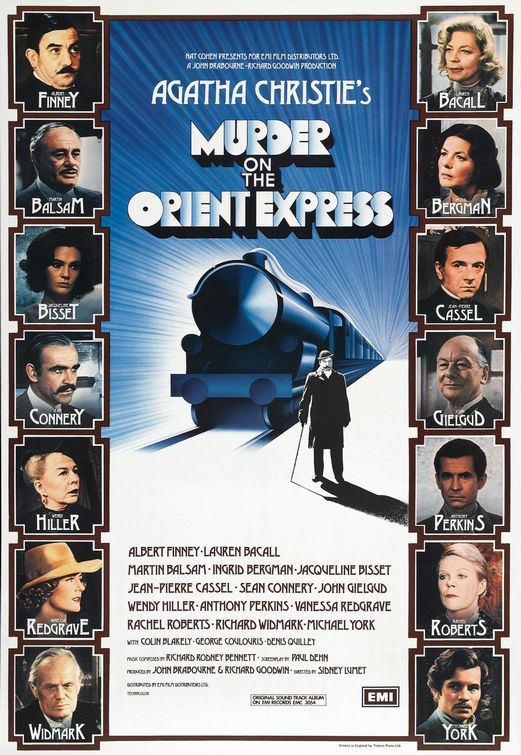

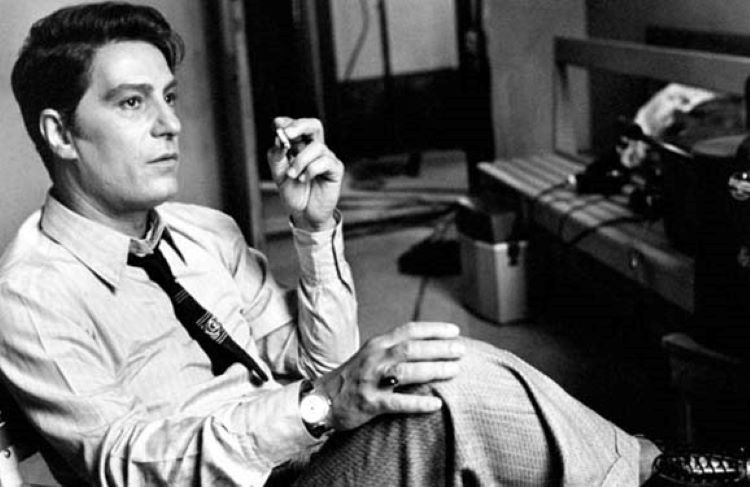

Aburrido de su trabajo, Lean iba al cine todos los dÃas, y en 1927, después que una tÃa le aconsejó que dejara la firma contable de su padre (quien habÃa abandonado a su familia en 1923) y se buscara un trabajo que le gustara. Conquistado por lo que veÃa a diario en las salas, visitó los Estudios Gaumont, donde le dieron un trabajo a prueba, sin salario, el del chico de los mandados. Empero, el joven David se las ingenió para que en Gaumont advirtieran el dominio que tenÃa con las cámaras, y sobre todo su habilidad enorme para el montaje, y pronto ascendió al cargo de tercer asistente de dirección. En los años 30 trabajó como editor de noticieros, incluidos todos los de Gaumont y Movietone, mientras que su paso al montaje de largometrajes se inició con Freedom of the Seas (Marcel Varnel, 1934), pelÃcula nunca exhibida fuera de Gran Bretaña. Su labor en ese film no pasó desapercibida para Paul Czinner, cineasta austriaco radicado en Londres, que de inmediato lo eligió como editor de sus films Aun asà te quiero (1935) y Como gustéis (1936), esta última basada en la célebre comedia de Shakespeare. El productor Gabriel Pascal también supo advertir la habilidad que tenÃa Lean en la edición, en especial para ayudar a que los originales escénicos no parecieran meros teatros filmados. De esa forma lo contrató para editar dos obras de George Bernard Shaw: Pygmalion (Anthony Asquith y Leslie Howard, 1938) y Comandante Bárbara (Gabriel Pascal, 1941). También montó Francés sin lágrimas (Anthony Asquith, 1940), sobre obra teatral de Terence Rattigan, y dos dramas bélicos del tándem Michael Powell-Emeric Pressburger: Cinco hombres (1941) y Perdido, un avión (1942). Después de este último film, Lean comenzó su carrera como director, aunque para ese entonces ya llevaba 27 tÃtulos editados, incluidos los que ya se mencionaron. Como escribió cierta vez el productor, crÃtico e historiador de cine Anthony Sloman: “Los variados talentos de David Lean, Robert Wise, Terence Fisher y Dorothy Arzner han demostrado que la sala de montaje es la mejor base para dirigir una pelÃculaâ€. No le faltaba razón.

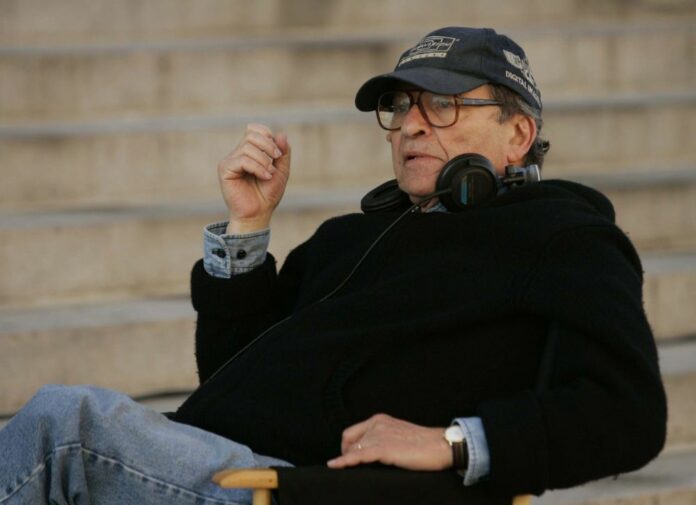

UN ESTILO PARA CADA TEMA. La obra de David Lean puede ser clasificada en dos grupos: los films de tono clásico y formato normal (once entre 1942 y 1955) y los de verdadera estatura épica (cinco entre 1957 y 1984). Quizás sea en sus tempranos dramas, con su focalización de las vidas de la gente común, donde el espectador pueda apreciar con mayor claridad el maduro estudio de la sensibilidad de una época, de un momento suspendido en el tiempo. En sus epopeyas, en cambio, la mirada del cineasta es bastante más abarcadora, y sus enfoques se expanden a dramáticos paisajes, heroicos e inusuales personajes y grandiosas puestas en escena. El director ha dicho, de todas maneras, que “todo cineasta debe lidiar con cada escena como si fuera la más importante del film. Claridad, mucha claridad: eso es básico en un rodajeâ€. Lean fue un insuperable artÃfice de pelÃculas donde la maniática minuciosidad por el detalle estético y argumental ha tenido pocos equivalentes entre sus colegas, ya sea en la composición de cada secuencia, en el preciso y expresivo uso del sonido y la música, o en las memorables actuaciones conseguidas de sus principales intérpretes.

Esas caracterÃsticas lo colocan por encima de un mero artesano “a la modaâ€: los alcances conceptuales de sus films han estado articulados siempre por inusuales dosis de calidad en sonido, montaje, música, luminosidad y claroscuros. Si el conjunto de la obra de Lean parece a primera vista demasiado ecléctico para poder asignar al realizador un estilo personal, es sólo porque todas sus pelÃculas integran a la perfección su técnica al argumento, expresando con ello el carácter, la emoción y el modo de vida particulares de un lugar y una gente en su correspondiente perÃodo histórico. Desde ese punto de vista, sus films han adquirido la marca de una sofisticación orgánica muy estilizada, gracias a la cual pueden ser catalogados, en mayor o menor medida, como verdaderas obras de arte.

CINEGUILD. Lean debutó en Hidalgos de los mares (In Which We Serve, 1942) junto al dramaturgo y actor Noël Coward (1899-1973). El film contó la historia de un destructor hundido durante la guerra, y también la de su tripulación, un puñado de hombres en una balsa esperando ser rescatados por los aliados. Mientras tanto, varios flashbacks situaban a esos personajes en su antigua vida hogareña. De esa manera el film capturó la intrincada red de jerarquÃas existentes entre los miembros de la tripulación, y también las diferencias de clase que los unÃan o separaban. El resultado era cine de propaganda bélica, por supuesto, pero de primerÃsimo nivel: sostenÃa los valores del deber, la lealtad y la responsabilidad por encima de la persecución de una felicidad individual, pero lo hacÃa con un acento crÃtico que no era usual en ese tipo de obras.

Ese exitoso debut y el apoyo de Coward, que quedó encantado con el resultado obtenido, convencieron a Lean de fundar la productora Cineguild junto al financiero y guionista Anthony Havelock-Allan (1904-2003) y el fotógrafo y futuro realizador Ronald Neame (1911-2010). Los primeros tres films de Cineguild fueron adaptaciones de obras o libretos de Noël Coward. La vida manda (This Happy Breed, 1944) estuvo ambientada casi por entero en el hogar de una familia de clase media baja durante el perÃodo de entreguerras. El uso del espacio cerrado priorizó el dÃa a dÃa de los personajes y sus eventos clásicos (nacimientos, bodas, reuniones, conflictos familiares, muertes), y en cierta forma delimitó los alcances conceptuales del film, que dejó de lado los variados y dramáticos sucesos de un perÃodo turbulento en aras de la cotidianeidad. Fue un paso al costado del director, y a la larga ha sido el único tÃtulo de su autorÃa nunca exhibido en Uruguay. Actualmente se lo puede revisar en varios sitios de internet. En otra vena diferente también pudo parecer un segundo paso al costado Un espectro travieso (Blithe Spirit, 1945), comedia “negra†acerca del fantasma (Kay Hammond) de la primera esposa del protagonista (Rex Harrison), al que intenta salvar de las garras de una segunda y más joven consorte (Constance Cummings).

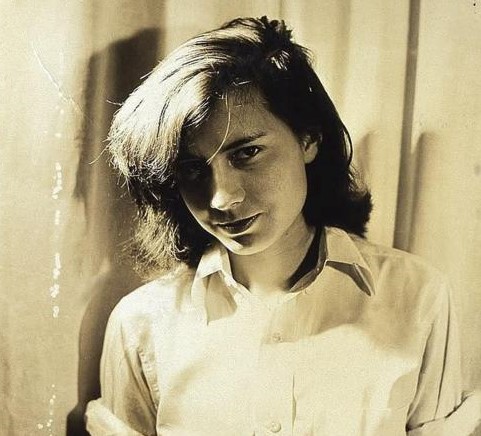

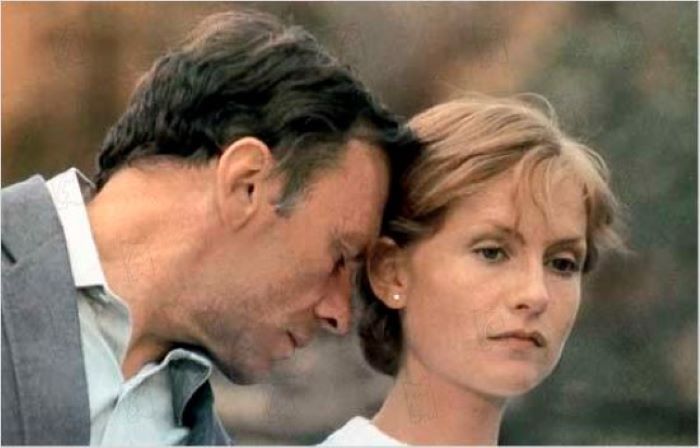

Y luego Lean logró una primera obra maestra, Lo que no fue (Brief Encounter, 1945), la historia de Laura (Celia Johnson) y Alec (Trevor Howard), que se conocen casualmente en una estación de tren y se enamoran, a pesar que ambos parecen estar felizmente casados. El film sigue a esos personajes en sus melancólicos encuentros, como si éstos formaran parte de una relación condenada de antemano por las convenciones sociales y las propias restricciones que se autoimponen los propios agonistas. En esta pelÃcula es fundamental la exploración de una cierta moral basada en los valores de la fidelidad, la confianza y la lealtad, que triunfan sobre las ansias de espontaneidad, libertad y verdadero amor de una pareja. La existencia de pasiones férreamente contenidas tuvo su mayor expresión en esta maravilla de minimalismo, donde el director se reveló como un poeta del cine, aplicando un inteligente uso de los oscuros pasajes subterráneos y los andenes, contrastados de pronto por el súbito estallido de una áspera luminosidad, producto del paso de los trenes. El recurso supo transmitir al espectador la atmósfera ilÃcita de la relación entre Alec y Laura. Otro hallazgo fue el enfoque de la pequeña localidad de Beaconsfield, que sugiere el mundo real de Laura, pero también la renovada aura que impregna esos lugares familiares gracias al nacimiento de un nuevo amor. La actuación de la pareja central permanece como un modelo de contención emocional, a lo que ayudó la elección del segundo concierto para piano de Rachmaninoff como soporte auditivo de lo que puede catalogarse sin duda alguna como una magnÃfica oda visual.

A continuación, Cineguild se volcó a la adaptación de dos novelas de Charles Dickens, en las que dio comienzo la colaboración de David Lean con el actor Alec Guinness (1914-2000). En Grandes ilusiones (Great Expectations, 1946) el director resucitó las palabras del novelista en una serie de segmentos para el recuerdo: el encuentro de Pip (John Mills, excelente) con el convicto en el patio de la iglesia (Finlay Currie), que está anunciado con sabidurÃa por el oscuro y desolado encuadre de los pantanos de Kentish; la primera escena de Pip con la excéntrica Miss Havisham (Martita Hunt); o la macabra atmósfera de la oficina de Mr. Jaggers (Francis Sullivan), el abogado cuyas paredes están decoradas con las máscaras mortuorias de los clientes que ha perdido en la horca. Refiriéndose al proceso de adaptación, Lean aconsejaba: “Elija lo que quiera hacer con una novela, y luego hágalo con firmeza. Si es necesario, recorte los personajes; no intente plasmarlos Ãntegros, sino que tome un poco de cada uno, y si es posible lo mejorâ€. En esta solvente adaptación de Dickens dio el ejemplo, especÃficamente en el enfoque del amigo de Pip, Herbert Pocket (Guinness), y en la elección del episodio del viejo y sordo pariente del servil Wemmick, que provee al film de un inteligente interludio humorÃstico, tÃpicamente dickensiano. Lean convirtió una larga y compleja novela escrita en primera persona, en una narración visual de rara perfección, en la cual sus personajes resultan en extremo creÃbles y vivos, y su entorno permite aunar con naturalidad sus peripecias a las fuerzas elementales que los sostienen. Asà la pelÃcula logró un balance perfecto de sentimientos humanos y grandeza visual.

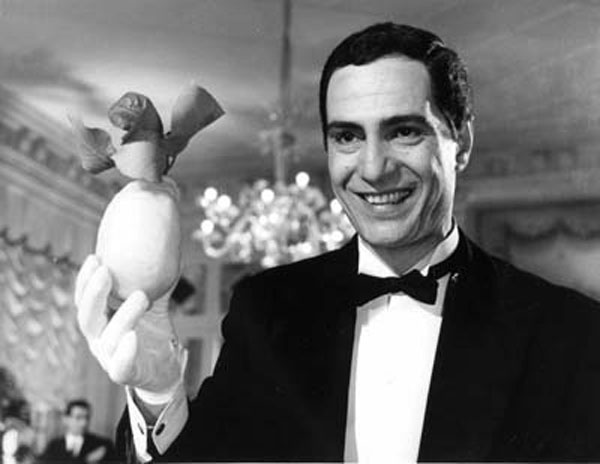

Oliver Twist (Ãdem, 1948) mantuvo similar nivel que su predecesora: es un espectáculo más pródigo en materia visual, lo que demostró la perspicacia y el meticuloso sentido de planificación del director, pero otras fuerzas dominaron la empresa. La principal de ellas, la prodigiosa caracterización de Alec Guinness como Fagin: el actor logra un balance inigualable entre el poderÃo teatral de sus gestos y miradas y el pathos que requieren sus suaves y engañosos dialogados. Guinness capturó la esencia de la ironÃa que Dickens volcó en su creatura, caracterÃstica que en su momento pasó desapercibida para el público, que calificó al actor de antisemita: las atrocidades nazis permanecÃan demasiado firmes en el inconsciente colectivo, y eso casi arruinó la carrera del actor. John Howard Davies fue el mejor Oliver de la pantalla por la delicadeza de su voz, sus patéticos silencios y sus temerosos movimientos, esenciales para especificar el sentido de confinamiento que define al personaje. A su lado, y por contraposición, Robert Newton es otra joya como el salvaje y odioso Bill Sykes. La descripción de Londres fue también otro punto alto de la pelÃcula: una severa luminosidad es de a ratos amortiguada por la niebla espesa, y esa combinación refleja la atmósfera de peligro que acecha a Oliver cada vez que transita por las calles de la sombrÃa capital británica. Vista en la actualidad, la pelÃcula parece la primera tentativa seria del director por hacer cine a mayor escala.

LA TRANSICIÓN. Los últimos dos films de Lean en Cineguild estuvieron al servicio de su mujer Ann Todd (1909-1993), y marcaron un paso atrás en su nivel de creatividad. Apasionada (The Passionate Friends, 1949) tuvo resonancias de Lo que no fue para abordar la historia de la mujer casada con hombre mayor (Claude Rains), pero enamorada de otro más cercano a su edad (Trevor Howard). Sin embargo, las similitudes de ambos tÃtulos terminan allÃ: en ningún momento esta pelÃcula trasmite la intensidad emocional del precedente, más allá del talento interpretativo de la dupla masculina. Después Lean dirigió El pecado de Madeleine (Madeleine, 1950), un negro melodrama basado en un caso real, el de Madeleine Smith, que en 1850 fue procesada por haber envenenado a su amante. La pelÃcula no gustó a casi nadie, y aunque nada de lo hecho jamás por Lean puede calificarse de desechable, al dÃa de hoy permanece en el olvido.

Problemas con la Rank Organisation (compañÃa a la que pertenecÃa Cineguild) acercaron a Lean al productor Alexander Korda, para quien rodó sus dos siguientes pelÃculas. Sin barreras en el cielo (The Sound Barrier, 1952) narró con eficacia la historia de un piloto empeñado en romper la barrera del sonido. Las tomas de amplios cielos, espléndidas, y las notables secuencias aéreas revelaron el deseo de Lean de ampliar su espectro creativo hacia un cine más épico, pero tendrÃa que esperar un quinquenio para hacer realidad su sueño. Mientras tanto, rodó ¿Es papá el amo? (Hobson’s Choice, 1954), comedia donde un zapatero borracho (Charles Laughton, en una labor sencillamente memorable) ve con impotencia cómo su hija mayor (Brenda De Banzie) se rebela, lo abandona para casarse con su mejor empleado (John Mills) e instala un negocio con el cual hacerle competencia. La pelÃcula aún impresiona como un logro en toda la lÃnea, con su mezcla de comedia pantagruélica y un estilo expresivo proveniente de las dos adaptaciones dickensianas.

Locura de verano (Summertime, 1955) marcó un cambio rotundo en la labor del director: los créditos proclamaron con gran orgullo que el rodaje estuvo enteramente localizado en Venecia, y su amor por esa ciudad brilla en cada escena. El film explora el viejo tema de la inocencia del Nuevo Mundo enfrentada a (y seducida por) el encanto y la experiencia de la Vieja Europa. Lean no teme mostrar los lugares turÃsticos de la ciudad, y encara las escenas de multitud con elogiable aplomo. Además, halló en Katharine Hepburn (1907-2003) la intérprete ideal para su solterona rÃgida y chambona, que termina descubriendo el amor y una dosis inesperada de confianza en sà misma gracias a sus vacaciones de verano. Otro hallazgo fue el uso del Technicolor como medio para reflejar los cambiantes sentimientos del personaje. La historia puede parecer obvia para una audiencia actual, y el film resulta de a ratos demasiado romántico y glamoroso. Pero, como Venecia, es muy difÃcil resistirse a su más genuino encanto. Después Lean pretendió filmar El viento no sabe leer, con Dirk Bogarde y Yoko Tani, pero desacuerdos con Korda acerca del libreto lo alejaron del proyecto, que terminó en manos del dócil e impersonal artesano Ralph Thomas. Entonces David Lean, gracias a Katharine Hepburn y Spencer Tracy, conoció al productor Sam Spiegel (1901-1985). Ese encuentro cambiarÃa el rumbo de su carrera, porque el maestro en la creación de films de pequeño formato, generalmente en blanco y negro, y con asuntos enmarcados en un contexto británico derivarÃa a un inesperado gigantismo enmarcado en geografÃas exóticas a los ojos de un londinense.

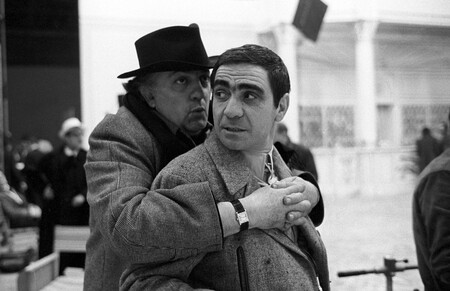

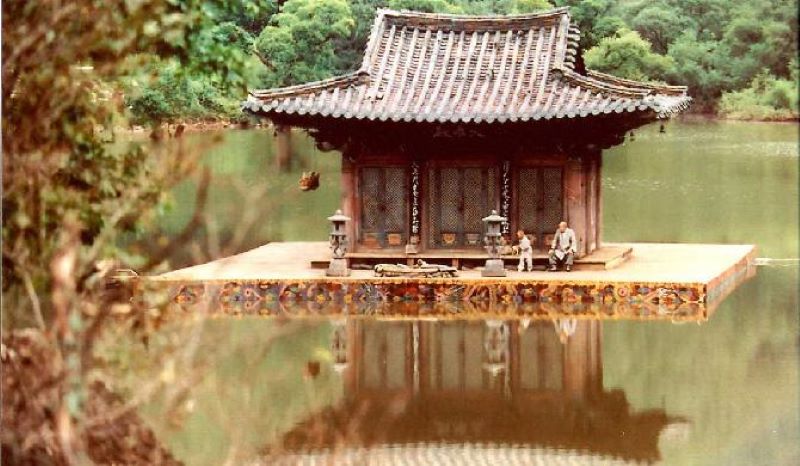

BIRMANIA. Con un tema que desarrolla paralelamente un drama del deber, una múltiple aventura fÃsica y varias anotaciones secundarias sobre la psicologÃa militar, la primera virtud de El puente sobre el rÃo Kwai (The Bridge on the River Kwai, 1957) es dar cabida a tanto material sin perder la unidad de conjunto y sin descuidar ninguna resonancia. Lean se tomó 161 minutos para exponer el asunto, y pese a ello no parece sobrar un encuadre: incluso un interludio romántico entre el soldado estadounidense (William Holden) y una enfermera sirve para marcar el carácter de aquél, su inclinación instintiva a vivir como mejor se pueda y se sepa, sin sujetarse a las consignas heroicas y suicidas que practican los dos oficiales británicos (Alec Guinness, Jack Hawkins). Por otra parte, la estructura del film, que alterna el progreso del puente bajo Guinness y el progreso de la expedición que se acerca a destruirlo, no sólo no quiebra la unidad del relato, sino que proporciona una dosis de suspenso que adelanta la reunión final y explosiva de ambos bandos. Debe apuntarse a favor de Lean la atención que prestó a los valores dramáticos en juego: a través de un diálogo de Guinness y el médico (James Donald) revela la reacción de los prisioneros ingleses ante una orden superior que los obliga a trabajar en una traición; marcó con velada ironÃa la relación de Guinness con su par japonés (Sessue Hayakawa); y señaló el proceso de convicción con el que Holden se ve envuelto en una operación de comandos que no hubiera deseado realizar. Una frase humorÃstica, una mirada, un detalle fÃsico, sirven a Lean para marcar puntos de su tema: los prisioneros no obedecen la orden de un militar japonés, pero sà cuando la da un superior inglés; la radio de los voluntarios no funciona en la selva, pero cuando se arregla se escucha en inglés una transmisión japonesa diciendo: “Recuerden: no se ofrezcan de voluntarios para nadaâ€.

El gran mérito de Lean fue atender tanto a la psicologÃa como a la aventura, supervisar lo colosal sin olvidar la sutileza. Otro mérito es el estilo con que narra esa aventura, la noción infalible de tiempo y ritmo, el ajuste de un meditado montaje, el uso intencionado del encuadre, la sabia intercalación de imagen y sonido en dos momentos culminantes: una persecución en la selva, y la puesta de explosivos en el puente mientras los ingleses festejan haberlo terminado. Como se sabe, un espectáculo no progresa a través de lo mucho que se ponga en pantalla, sino por la acumulación temporal de sus datos: este film es un drama, una aventura, una reflexión filosófica, de a ratos un comedia, un film de técnicos y de intérpretes, con una culminación en Guinness; un film de producción, en el preciso sentido que su ambicioso plan exigÃa una mentalidad, una capacidad y una posibilidad económica para lo grandioso; y es, sobre todo, un film de Lean, un cálculo meditado para incluir en un tema todo lo que se debe y para combinarlo luego hasta una explosión emocional. El maestro llegaba a la sabidurÃa.

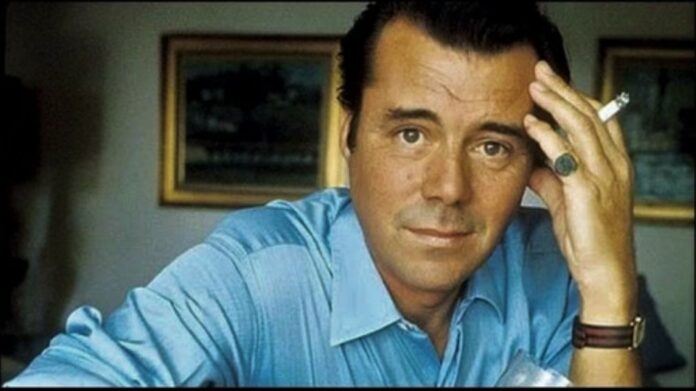

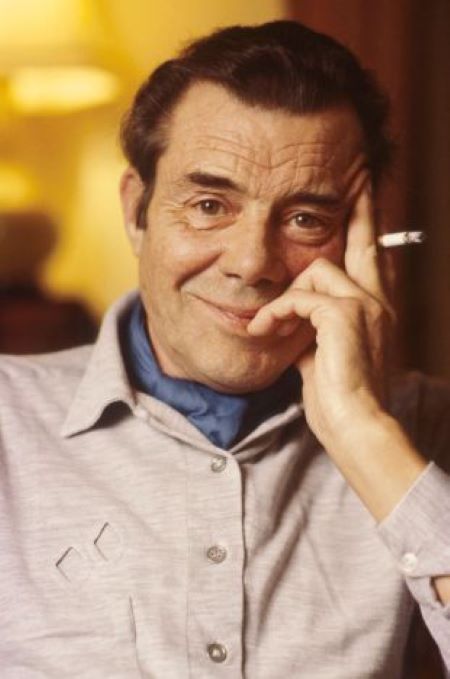

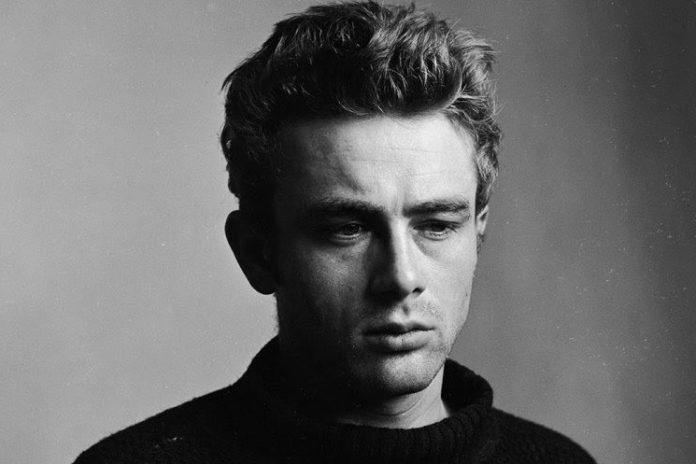

ARABIA. El primer retrato cinematográfico de uno de los hombres más famosos y discutidos del siglo veinte, Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962) era un proyecto ambicioso y difÃcil. Los siete pilares de la sabidurÃa es un libro que agrupa en extensÃsimo volumen la trayectoria de Thomas Edward Lawrence (1888-1935), aunque puesto a elaborar un libreto el dramaturgo Robert Bolt (1924-1995), en su debut para el cine, parece haber conjugado diversos aspectos de su enorme tema. Se centra en los dos años de campaña en el desierto (1916-1918), establece algunos rasgos personales de Lawrence y su evolución en medio de la carnicerÃa bélica, ubica a personajes reales del asunto y crea otros como sÃntesis eficaces. Sobre Lawrence el libreto no deja de incluir los aspectos más complejos, sombrÃos y discutidos: sadomasoquismo, homosexualidad latente y exhibicionismo. Sobre los hechos históricos no olvida apuntar los intereses muy turbios que movÃan a Inglaterra y Francia en torno al Medio Oriente y su petróleo, y sobre todo anota sagazmente el rol de Lawrence entre los árabes, a quienes muestra como grupo disperso, difÃcil de reunir en torno a un interés común. En medio de ello, Bolt estructura una evolución: entre la astuta e inteligente fineza de Feisal (Alec Guinness) y el bárbaro entusiasmo de Abu Tayi (Anthony Quinn), el personaje de Alà (Omar Sharif) resume el aprendizaje del sentido de la lucha, su alcance liberador y la exigencia de unidad. Alà es quien comprende y asume el arabismo de Lawrence, mientras que éste sigue siendo un inglés. La complejidad del enorme tema era un desafÃo para cualquier libretista, y la labor sintetizadora de Bolt fue, sin dudas, un logro genial.

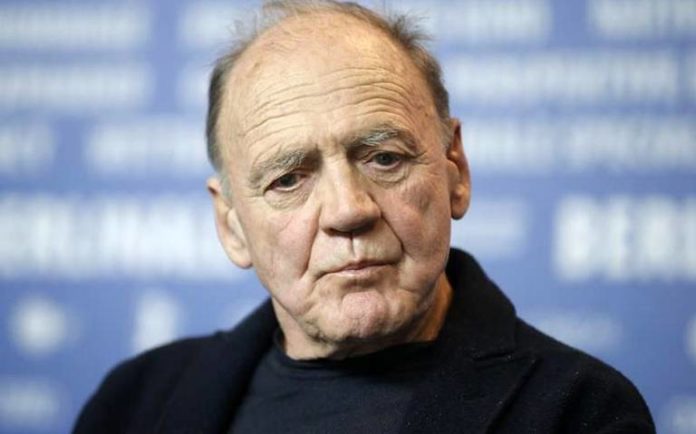

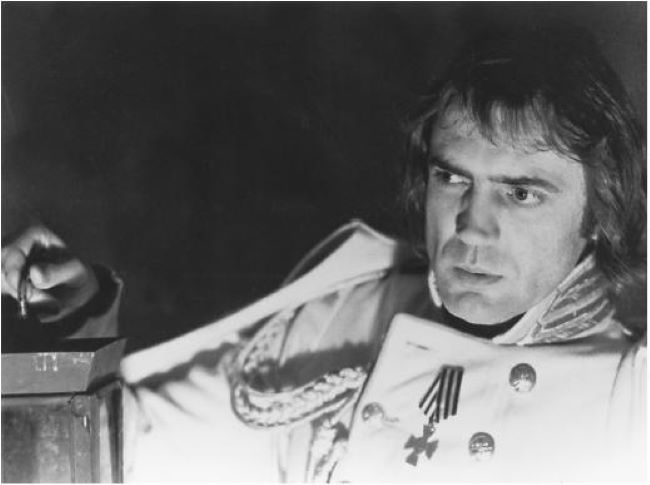

Un tema de tanto aliento necesitaba dimensiones épicas, y Spiegel no escatimó esfuerzos ni dinero, poniendo todo en manos de Lean. El resultado es un film de 228 minutos donde brillan el sentido visual del director, su notable ciencia del montaje y su capacidad dramática. Lean convierte al desierto en un verdadero personaje, desde que lo introduce audazmente con un corte simple vinculándolo a Lawrence, hasta los expresivos planos generales en que el protagonista luce ante sà mismo la vestimenta árabe que acaba de ponerse. La calidad visual no es simplemente decorativa o espectacular, sino que está al servicio de un tema, desde la presencia múltiple del desierto (de cerca y de lejos, de dÃa o de noche, calmo o ventoso) hasta la sombra de Lawrence que planea sobre sus seguidores, y su figura -un mito propio- brillando al sol. Hay pasajes memorables (la toma de Ãkaba, el último congreso de las tribus árabes, el asalto a un tren, el cruce del Nefud, la aparición silenciosa de Alà a lo lejos) y un elenco de los más equilibrados de la historia del cine, al frente del cual destaca la portentosa labor del intenso Peter O’Toole (1932-2013), casi un debutante. El actor encara su personaje con notable soltura fÃsica (excepto en la altura, su parecido con el original era asombroso), pero además construye paso a paso la torturada personalidad de Lawrence, desde la temprana inexperiencia inicial al exhibicionismo posterior y el desencanto final. SurgÃa un actor mayúsculo en esta obra maestra de Lean.

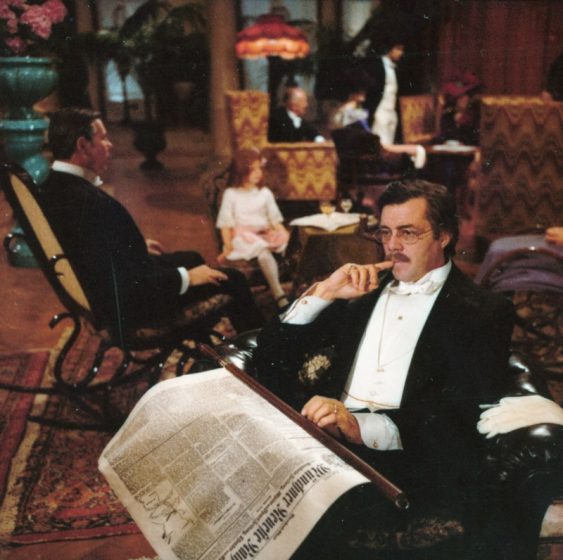

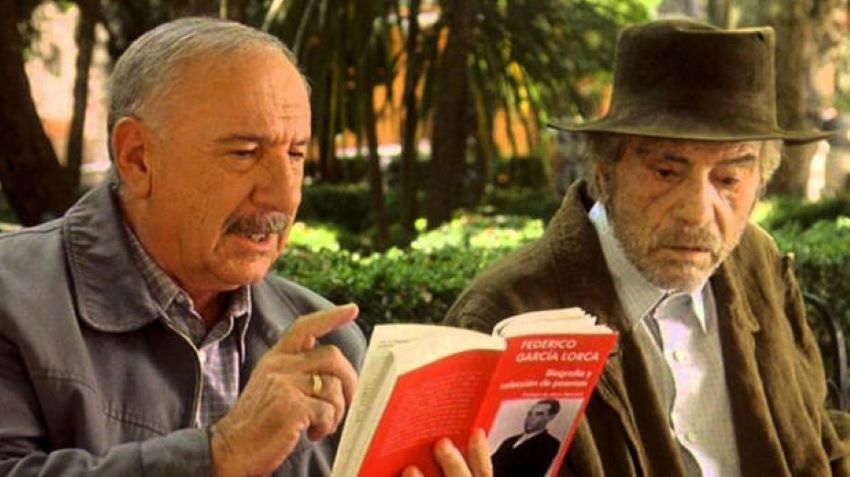

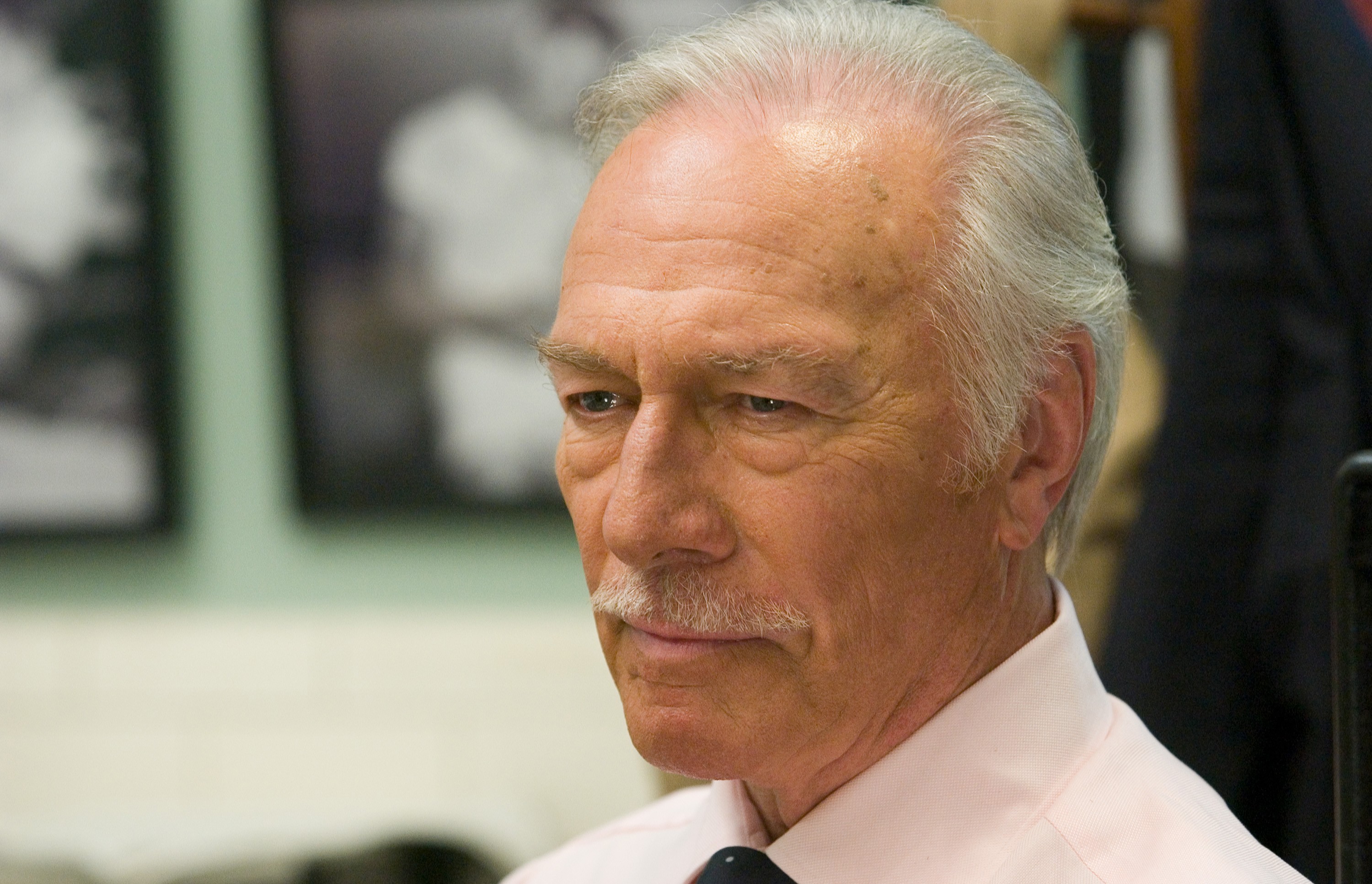

RUSIA. Hay dos formas de ver Doctor Zhivago (Ãdem, 1965), el coloso de 200 minutos producido por Carlo Ponti (1912-2007). Una es como cine. Desde ese punto de vista el resultado es irreprochable, porque la segura mano de Lean sabe manejar un cine épico de magnas proporciones, además de haber obligado a Ponti a contratar los mismos técnicos del film anterior. Robert Bolt manejó con solvencia y habilidad esa multitudinaria historia que arranca a principios de siglo y culmina en los años 30, y permite al espectador mirar varios acontecimientos de magnitud: la fallida revolución de 1905, la guerra del 1914, el triunfo bolchevique, la guerra civil y el ascenso de Stalin. En esa parafernalia cobra singular destaque la labor del fotógrafo Frederick Young (1902-1998), que da claridad a las panorámicas de la extensa llanura rusa, contraponiéndola a la oscuridad de las escenas moscovitas. Esa ambivalencia se traslada a los personajes: tonos brillantes para el terceto amoroso (Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin) y tenebrosos para los seres más enigmáticos (Rod Steiger, Alec Guinness, Tom Courtenay, el episódico Klaus Kinski).

Pero hay una segunda manera de ver el film, y es como adaptación de la novela de Boris Pasternak: allà las cosas no funcionan a pleno, porque Bolt traiciona la médula del asunto. En la novela un triángulo amoroso sirve de pretexto para sumergir al lector en un perÃodo conflictivo de la historia del siglo 20; en el film en cambio Bolt y Lean hacen lo contrario: utilizan esos episodios masivos para interesarse por un amor y un adulterio. Además, algunas explicaciones en off debieron haberse confiado a la imagen. Esos baches no impiden que cerca del final Lean se recupere con una magnÃfica toma de Julie Christie perdiéndose entre los muros moscovitas, flanqueada por un inmenso y amenazante retrato de Stalin. El resultado final era el de un buen espectáculo, más vistoso que profundo.

IRLANDA. La historia de La hija de Ryan (Ryan’s Daughter, 1970) es la de Sarah Miles, casada con el maestro de un pequeño poblado irlandés (Robert Mitchum), pero enamorada de un mayor inglés que domina el lugar (Christopher Jones). La acción ocurre en 1916, cuando Irlanda luchaba contra los británicos, ocupantes de su suelo, mientras que éstos estaban a su vez en guerra contra los alemanes. La pelÃcula está compuesta con aguzado sentido novelesco, con multiplicidad anecdótica, con mucha peripecia, desvÃos argumentales, buen color local, romance, fatalidad y desarrollo de secundarios poderosos: el rudo sacerdote (Trevor Howard) y el retardado Michael (John Mills, magnÃfico), una criatura vinculada en más de un sentido al Destino. La mano maestra de Lean reitera su habitual fuerza expresiva, con una memorable culminación en la extensa secuencia de la tormenta, tour de force técnico y narrativo donde confluyen varias lÃneas anecdóticas con envidiable soltura. Lean y Bolt plantean la pelÃcula sobre la base de la visión de la joven protagonista: por eso una extensa primera parte hace hincapié en el tono romántico, y cuando los sentimientos se intensifican el drama se torna más sombrÃo y comprometido, más seco y realista. Ese lenguaje y esos planteamientos necesitaban la narración pausada que director y libretista confieren a los 206 minutos que dura el film, algo que la crÃtica de entonces no supo apreciar: la pelÃcula fue mal recibida en casi todas partes y Lean, resentido, anunció su retiro definitivo. Durante catorce años cumplirÃa su palabra.

INDIA. Cuando en cine se habla de sabidurÃa y se pone como ejemplo a Lean, se alude a la capacidad de mantener tenso, sedoso y continuo el hilo del relato mientras se le suman datos laterales, referencias y personajes episódicos, pistas que más tarde serán asociadas a otros datos sueltos, hasta conferir a la totalidad una sensación de unión y fluidez como la del cauce generoso de una novela, que aprovecha esa confluencia de seres humanos, hechos históricos, trazos ambientales, perfiles psicológicos y ecos sociales, para extraer de ello una respiración acompasada donde está comprendida toda una visión del mundo. Ésa es la sensación que transmite Pasaje a la India (A Passage to India, 1984), como el Ganges que, con su anchura y lentitud, abre el paisaje en dos, como si fuera el sistema venoso de un paÃs. También el film abre en dos una realidad inestable, cortándola para ver la entraña, por debajo de la altanerÃa británica y la mansedumbre hindú, el don de mando de algunos y el callado pacifismo de la mayorÃa. La llegada de Adela (Judy Davis) a India es mucho más que un reencuentro con su prometido, porque el choque con una cultura desconocida hará pedazos su escala de valores, edificada en torno al puritanismo, la represión sexual, la falsa gentileza y la simulación, y sobre todo demolerá el concepto de Adela sobre el amor. Al final los dominadores resultan burlados, porque un mundo sometido termina conquistando a sus amos, con lo cual la historia va mucho más allá de los personajes y apunta a la condición del pasado y futuro de todo un paÃs. Catorce años de inactividad no habÃan mellado su poderÃo creativo. Lean murió en Londres el 16 de abril de 1991 sin poder rodar su ansiada adaptación de la novela de Joseph Conrad Nostromo. Más que cualquier otro nombre en la historia del cine, el suyo debe asociarse con la épica, con vastos y exóticos panoramas, con las fuerzas elementales y poderosas de la naturaleza enfrentadas al ser humano, ese campeón de la voluntad.