Por Amilcar Nochetti. Miembro de la Asociación de CrÃticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci)

El 26 de junio cumplió 50 años de edad Paul Thomas Anderson, cineasta que desde muy joven reveló una maestrÃa inusual para los actuales parámetros estadounidenses. Es, además, un autor riguroso: apenas ocho films en 24 años dan la pauta del inflexible nivel que siempre lo ha caracterizado.

Anderson nació en 1970 en un lugar privilegiado para todo cineasta, el Valle de San Fernando, en el área suburbana de Los Ãngeles, lugar muy cercano a Hollywood pero que no es Hollywood, lo que le permitió un buen conocimiento del terreno laboral y humano, y a la vez la suficiente distancia como para mirar las cosas con perspectiva más crÃtica. Debutó con el corto amateur The Dirk Diggler Story (1988), falso documental sobre una ex estrella de cine porno. Después de asistir al curso de cine de la Universidad de Nueva York, un segundo corto realizado en condiciones profesionales (Cigarettes & Coffee, 1993) llamó la atención sobre Anderson, que a partir de ese momento pasarÃa a desempeñarse como asistente de producción, y luego como director, de numerosos comerciales y videos musicales. Anderson nunca abandonó del todo ese tipo de tareas, como lo demuestran sus 30 videos (entre 1997 y 2020) para estrellas de la música como Michael Penn, Fiona Apple, Aimée Mann, Jon Brion, Joanna Newsom y las bandas Radiohead y Haim. Al respecto, cabe recordar que para Thom Yorke, compositor y vocalista de Radiohead, Anderson rodó en 2019 un notable corto titulado Anima.

DEBUT. Anderson debutó en el largometraje con Sydney, juego y prostitución (1996) también conocida por su nombre original, Hard Eight. Todo comienza con un plano-secuencia, siguiendo los pasos de un hombre mayor que se acerca a otro más joven, que está apoyado en una puerta, cabizbajo, sentado en el suelo. Mediante un escueto diálogo la conexión entre los dos protagonistas ya está establecida, y aunque no sabemos por qué, intuimos que uno ayudará al otro, que estamos frente a un salvador y un perdedor. En la siguiente escena conocemos algo más de los dos: John (John C. Reilly) es el que lo ha perdido todo jugando a blackjack; Sydney (Philip Baker Hall) es el que se ofrece a ayudarle a ganar dinero en Las Vegas. A partir de entonces asistiremos a la evolución de dos vidas que, viniendo de caminos muy diferentes, se han juntado para no separarse. Primera proeza del debutante Anderson: que en menos de diez minutos empaticemos con los dos personajes caminando junto a ellos, y veamos en forma muy subjetiva cómo se conocen, para luego alejar la cámara y hacernos tomar distancia, como si quisiera protegernos de lo que pueda llegar a pasarles.

Lo más interesante de Sydney, juego y prostitución es que marcó el inicio de una carrera brillante. Ya se introducen aquà algunas de las mayores preocupaciones de Anderson. La primera es la importancia de la familia, de estar unidos, a través de la relación padre-hijo representada por el lazo afectivo que une a Sydney y John. La segunda preocupación, relacionada con la anterior, es la enfermedad como elemento desestabilizador en esa familia. En este caso lo vemos claramente en John: la muerte de su madre hace que él se vea en la obligación de encontrar dinero para pagar su funeral. Esta situación le pone entre la espada y la pared, y, aunque su sentimiento natural será el de hundirse en su propia desesperación, la vida le regalará la llegada de ese “ángel†que es Sydney. La muerte de su padre, que conoceremos luego, nos hará entender también ese sentimiento de desamparo, esa forma de comportarse que se traduce en aferrarse a la figura de Sydney. Tanto, que hasta se vestirá como él y beberá lo que él bebe. La tercera preocupación de Anderson es señalar que el destino existe, y marca nuestras vidas. En un momento del film alguien dice “las cosas suceden; nosotros sólo tenemos que luchar con ellasâ€, y dado que estamos frente a un debut podrÃamos pensar que se trata simplemente de un recurso del guion. Sin embargo, a medida que fueron llegando sus siguientes pelÃculas supimos que Anderson cree fervientemente que nada es casual en la vida, y lo relaciona (como aquÃ) con que será mejor redimirse de los pecados, si es que la gente quiere que su suerte -o su mala suerte- cambie radicalmente. En el caso de este debut, Sydney quiere hacerlo para deshacerse de su pasado, y John para demostrarse a sà mismo que no es un cero a la izquierda.

Anderson se reveló en Sydney, juego y prostitución como alguien que domina los silencios y las largas tomas para hacer crecer, dentro nuestro, sentimientos encontrados; alguien que sabe mantener el ritmo narrativo y es capaz de profundizar como pocos en los personajes y sus interrelaciones. Sólo un descuento hay que hacerle al film: que no desarrolla como es debido los personajes de Clementine (Gwyneth Paltrow) y Jimmy (Samuel L. Jackson), de quien no sabemos hasta el final cuál es su cometido en esta historia. Anderson juega con lo que se dice y se ve, y con lo que no se nos revela, para que cada uno reflexione sobre lo que más le llega de su pelÃcula. El resultado no es redondo, por supuesto, pero es un buen debut que descubrÃa las inquietudes, técnicas y desarrollo del que muy pronto serÃa un memorable director.

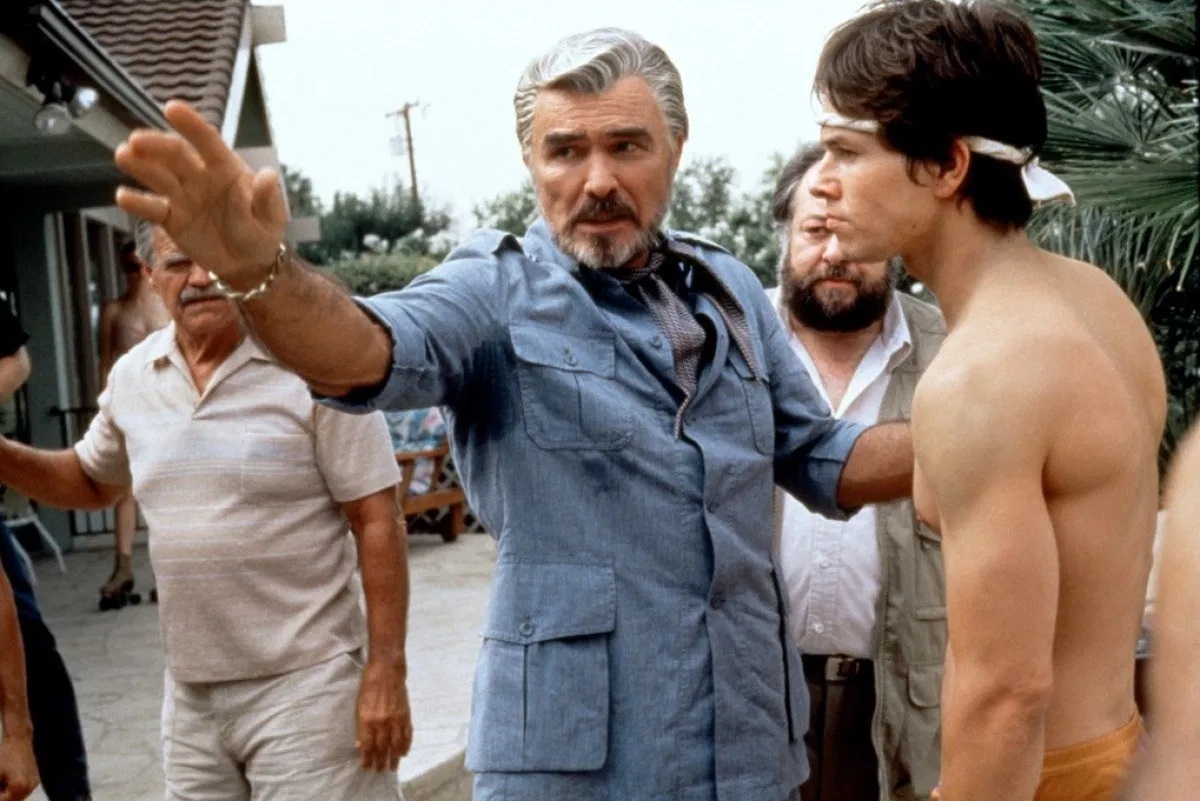

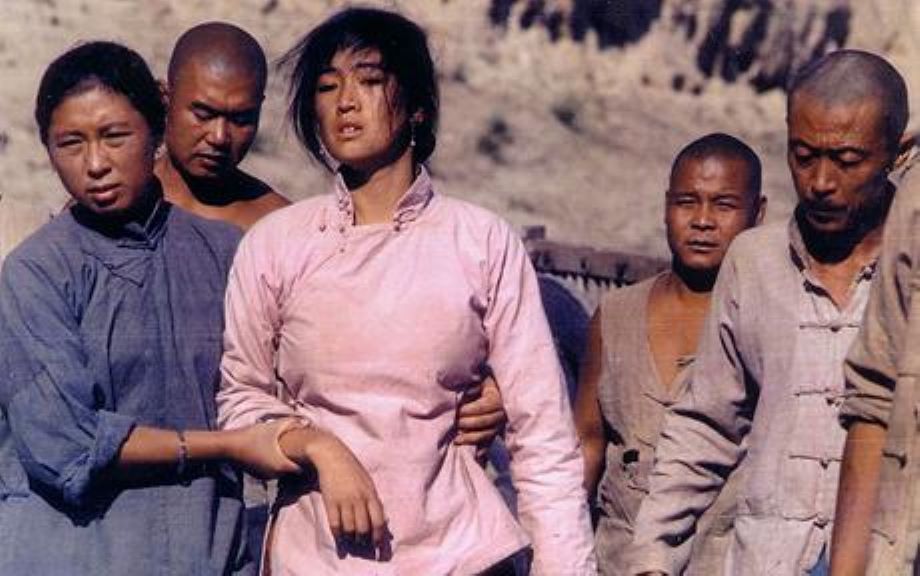

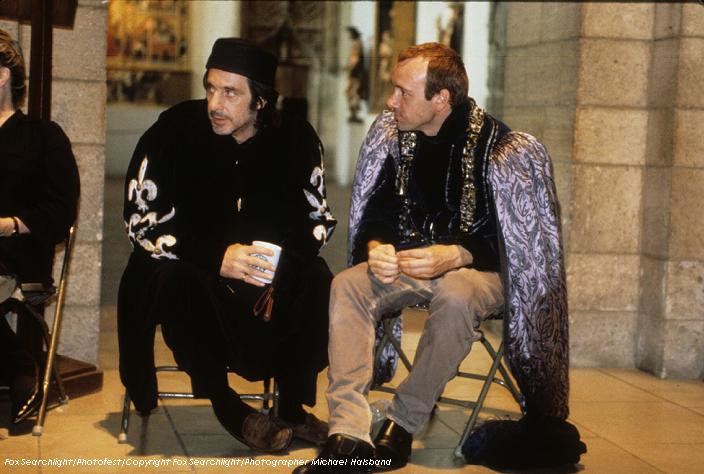

PORNO. Juegos de placer (1997) es una pelÃcula inquietante, perturbadora y con muchas historias, tantas como personajes hay en ella. La trama principal muestra la carrera hacia el éxito de Eddie Adams (Mark Whalberg), que pasa por una serie de hitos que marcan su personalidad, haciéndolo conocer la frustración, la fama, la decadencia, el envilecimiento y la redención. Esas diferentes estaciones permitirán a Eddie conocer la embriaguez del éxito, que le brinda en bandeja Jack Horner (Burt Reynolds), un director de cine porno. En un alarde de virtuosismo, Anderson plantea la situación desde el notable plano-secuencia inicial, que comienza en la marquesina de un cine (donde se lee el tÃtulo de la pelÃcula) y nos introduce de lleno en el ruidoso mundo del espectáculo. Esa cámara que fluye armoniosamente entre diversos personajes, anotando pequeños detalles, espiando conductas, captando conversaciones, y que concluye su avance en el rostro del sorprendido Eddie Adams, asume el silencioso y sutil papel del destino, que va al encuentro ineludible de su presa. De esa forma, a los cinco minutos de pelÃcula, se nos revela lo que será el doble motor de la historia: la oportunidad tocó las puertas de Eddie, y Jack encontró al protagonista para las pelÃculas que quiere realizar.

Este impresionante comienzo demuestra la habilidad de Anderson para estructurar una narración ardua y compleja, aunque totalmente controlada. De lavaplatos de restorán a estrella del cine porno es la trayectoria a seguir por Eddie, pero ese cambio de vida no es gratuito. Dos elementos actúan como resortes fundamentales de una toma de decisión que cambiará totalmente su mediocre existencia. Por un lado, un hogar que no lo siente suyo, con una madre dominante y neurótica, y un padre abúlico e inútil; por otro, el descomunal tamaño de su órgano viril, motivo de orgullo y medio para ganar más plata. Con esas armas Eddie logrará triunfar, pero la suya no es la habitual victoria sana y con moraleja, sino que llega por una vÃa subterránea, la del mundo de la pornografÃa, con droga, sexo y violencia, en medio de fiestas salidas de cauce como forma de evasión de una realidad ingrata (la derrota en Vietnam, el caso Watergate), a la cual el americano medio querÃa eludir como fuera. Esa evasión, además, está simbolizada en el cambio de nombre que propone el protagonista, que ya no será Eddie Adams sino Dirk Diggler.

A partir de ese momento Anderson seguirá de cerca al personaje en su itinerario vital, anotando con sutileza los cambios producidos en él y en su entorno. A los ambientes luminosos, aireados y llenos de gente le suceden atmósferas opresivas, nocturnas y muy vacÃas; a las relaciones francas, abiertas y divertidas del inicio se oponen los encuentros turbios, tensos y violentos del final. Los planos largos, los travellings hacia adelante o los movimientos circulares de la cámara, mientras tanto, descubren a los protagonistas en el frenesà de las fiestas y bailes, subrayan el aislamiento de Eddie /Dirk y anuncian la seriedad de ciertas anécdotas que terminan rozando el delito. Para entonces han llegado los años 80, y el pacifismo de Carter ha dado paso al autoritarismo de Reagan. Son años en los que el vÃdeo desplazó al cine, pretendiendo reemplazar la pantalla grande por la mediocre experiencia casera. Es decir: no son tiempos para soñar. La calle se tornó más violenta, Eddie tomó una decisión errónea y se queda sin su familia adoptiva. Expulsado de los estudios de grabación, golpeado hasta la impiedad y huyendo como un estafador de cuarta, Eddie toca fondo. Sin embargo, una vuelta de tuerca nos mostrará a un nuevo Dirk Diggler, preparándose para salir a escena y subrayando con ironÃa la posibilidad de una segunda oportunidad: en el universo de Anderson la redención siempre es posible.

Pero Juegos de placer no serÃa tan memorable si no fuera por los demás personajes que pueblan su historia, empezando por Jack Horner, que a pesar del porno duro que realiza, es un director de cine honesto, amable, que sabe lo que quiere y que, dentro del género en que se mueve, intenta osadamente realizar cine de calidad. Es un tipo comprensivo, que lidera a un grupo de personajes instalados en su residencia, una suerte de familia muy especial, en la que todo está permitido y donde la lealtad es la garantÃa para sobrevivir. Esos personajes tienen sus historias, y Anderson también da cuenta de ellas. Comenzando por Amber Waves (Julianne Moore), que tiene dentro de esta familia el rol maternal. Sirve de guÃa en el debut del nervioso y esperanzado Eddie, lo cual inicia una relación afectiva que sustituye el cariño hacia el hijo alejado por una ley que encuentra incompatible su forma de vida con las buenas costumbres. Pero Eddie, Jack y Amber son sólo la punta del iceberg de un mundo poblado por personas cuya falta de amor es evidente: la patinadora (Heather Graham) le pide a Amber que sea su madre, Scotty (Philip Seymour Hoffman) vive permanentemente enamorado de Eddie sin esperanza alguna de retribución, el viejo coronel (Robert Ridgely), estando en prisión, desea escuchar de Jack la palabra amistad, y el mismo Jack es un tipo solitario que necesita la compañÃa permanente de todo ese gentÃo del que se vale para hacer cine.

Anderson estudió un mundo estigmatizado con la inequÃvoca clasificación X, que relega a sus personajes a la categorÃa de seres anormales, enfermos y corruptos, pero está lejos de posar una mirada escandalosa o apresurar juicios sobre ese universo. Aquà todo está enfocado con naturalidad, sin miradas complacientes: la cámara incisiva, nerviosa, con largos movimientos y evoluciones circulares, registra comportamientos con una mirada que oscila entre la impertinencia y la ironÃa. Aparte de los ya mencionados hay otros dos personajes de fuerte peso en el film: el tÃmido Buck (Don Cheadle), frustrado una y otra vez en sus intentos de establecer un negocio propio, hasta que al final lo consigue mediante un golpe de suerte violentÃsimo, digno de Tarantino; y Little Bill (William H. Macy), eficiente en su oficio y fiel a Jack, aunque nunca sonrÃe debido a que vive soportando estoicamente las infidelidades de su esposa, hasta que esa situación culmina en un inesperado baño de sangre. Éxito y violencia, diversión y tragedia, apariencia y realidad, caras de una misma moneda en las que Anderson no carga las tintas, e intenta comprender a los personajes y el momento histórico en que viven. El resultado fue un film mayor, que darÃa paso a una obra maestra.

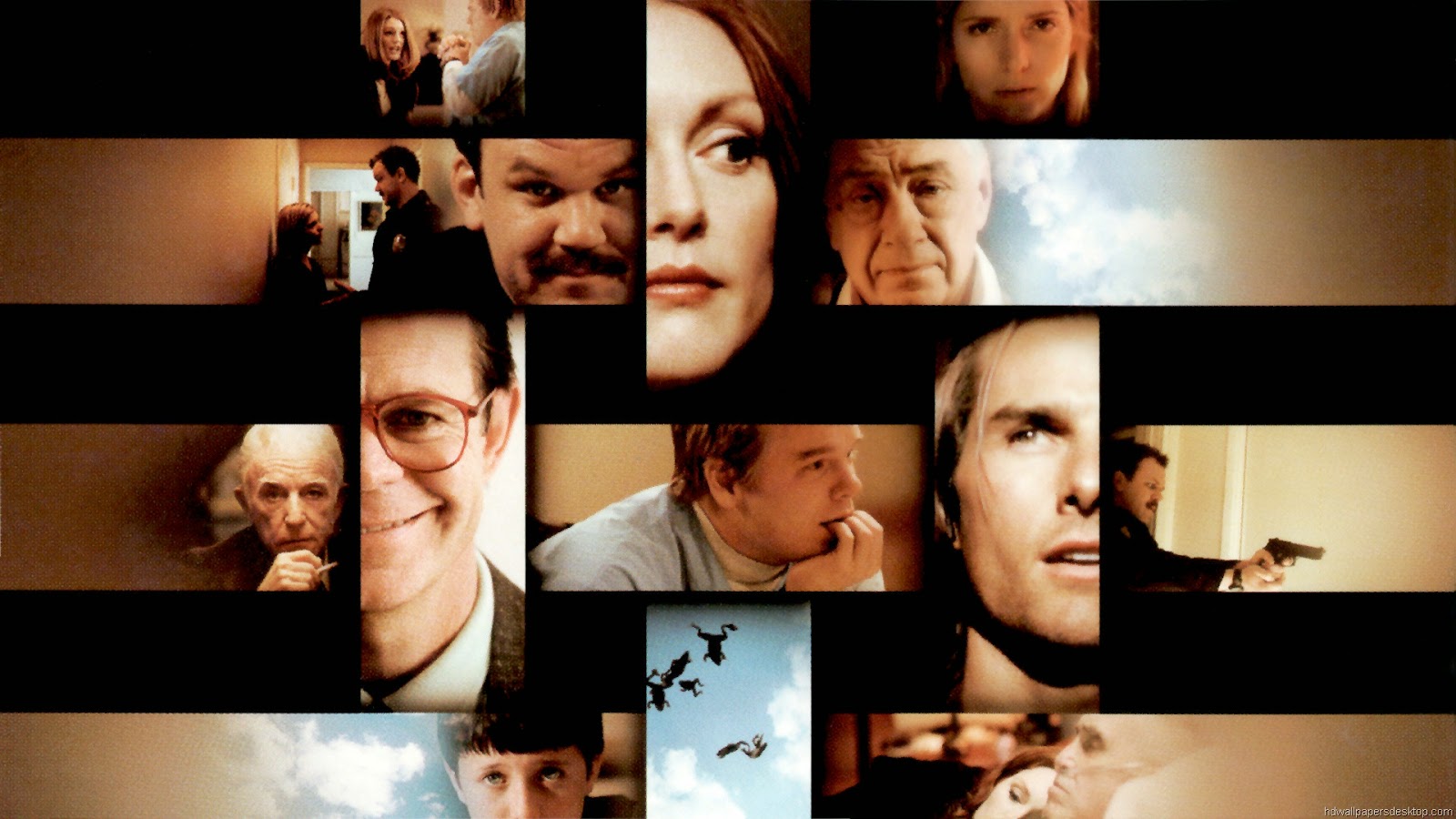

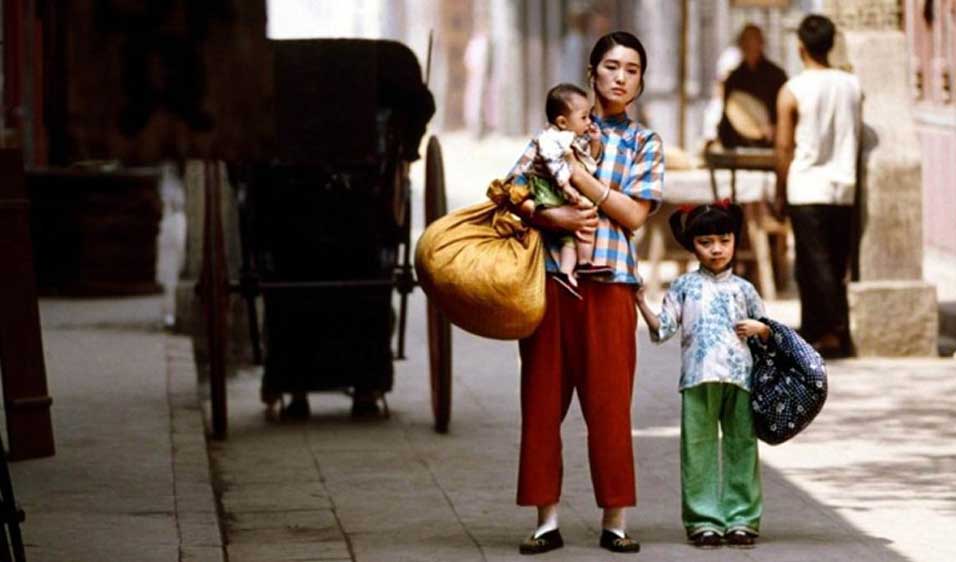

RANAS. No se puede salir indemne luego de ver Magnolia (1999), ese personalÃsimo homenaje al Robert Altman de Nashville y Ciudad de ángeles, con sus tres horas de duración y su docena de protagonistas, cuyas historias se encuentran intrÃnsecamente ligadas por los azares y las coincidencias. Magnolia es el Everest y también la fosa de las islas Marianas. Los calificativos que se me ocurren son: enorme, expansiva, épica, profunda, sorprendente. Desde el inicio nos asombra: diez minutos en los que Anderson ensaya una suerte de docu-ficción acerca de la misteriosa naturaleza del azar, para luego sumergirnos en un dÃa tormentoso -en muchos sentidos- en la vida de un grupo de seres perdidos de Los Ãngeles. El eje central del film son dos veteranos que lidian contra un cáncer terminal, contra sus secretos, sus culpas, sus arrepentimientos. Aunque a lo largo del film nunca se cruzan, ambos tienen que ver con un exitoso programa televisivo de preguntas y respuestas de niños y adultos. Earl Partridge (Jason Robards) es el postrado y moribundo productor, y Jimmy Gator (Philip Baker Hall) el conductor que acaba de recibir la confirmación de su enfermedad. Ambos viven apartados de sus hijos, que por ello han transitado senderos de perdición: Claudia Gator (Melora Walters), debatiéndose entre la cocaÃna y la promiscuidad sexual, y Frank T. J. Mackey (Tom Cruise), exitoso gurú del sexo que, mediante su programa “Seduce y destruyeâ€, propugna lemas de enorme rencor, como “respeta la pija y doma la conchaâ€.

No son los únicos agonistas que se debaten en la intemperie de los sentimientos en Magnolia. Junto a ellos están Linda Partridge (Julianne Moore), la mujer de Earl, que descubre su verdadero amor por el marido después de haberse casado sólo por dinero y luego de innumerables infidelidades; Phil Parma (Philip Seymour Hoffman), el sensible enfermero de Earl, que quizás encarne la mirada compasiva de los propios espectadores; Jim Curring (John C. Reilly), el afable policÃa de sentimientos cristianos, en permanente búsqueda de amor y auto respeto; Donnie Smith (William H. Macy), antiguo niño-estrella del programa de Gator, tan exitoso en su pasado como fracasado actualmente; y Stanley Spector (Jeremy Blackman), el nuevo astro del programa, que debe lidiar con un padre desaprensivo y tiránico (Michael Bowen), mientras intenta batir el legendario record de Smith. El anecdotario y el elenco son enormes y totalmente funcionales, e incluso personajes con participación pequeña brillan junto a los principales: el enojado jefe de Smith (Alfred Molina), la preocupada esposa de Gator, madre de Claudia (Melinda Dillon), la periodista negra que acorrala a Frank en una dura entrevista (April Grace), el latino que picanea a sus rivales infantiles en el programa de TV (Luis Guzmán), el abogado que debe hacer frente a una terrible crisis nerviosa de Linda (Michael Murphy), y el veterano homosexual Thurston Howell (Henry Gibson), cliente del bar donde acude Smith a ahogar sus penas, y cuyas afectaciones siempre dan en el blanco.

Al igual que en Juegos de placer, en Magnolia Anderson revela enorme destreza para manejar ese gran número de personajes sin perder de vista a nadie, al mismo tiempo que hace avanzar su múltiple historia sin desfallecimientos. Extraños entre sÃ, esos seres colisionan gracias al destino, y sin excepciones terminan enfrentados a sus demonios interiores, porque “puede que hayamos acabado con el pasado, pero el pasado no ha acabado con nosotrosâ€, como dice el narrador. La fauna de Magnolia es profusa y variopinta, y de ella sólo tres personajes son positivos de inicio a fin: el enfermero Phil, el policÃa Jim y el niño Stanley, aunque ni siquiera ellos se salvan de estar en contacto con el desastre que los rodea. El enfermero se deberá enfrentar al moribundo, su mujer y un hijo rencoroso; el policÃa entabla una relación afectiva con la drogadicta; y el niño sufre dÃa a dÃa la dictadura paterna. Sin embargo, Magnolia no es un film pesimista, porque se lo mire por donde sea, en él la bondad se encuentra esperando a la vuelta de la esquina. Eso está ejemplificado en el niño negro que baila y canta frente al policÃa Jim. Ese personaje, como bien dijo un joven colega, tiene claras caracterÃsticas angélicas: es él quien recoge el revólver perdido de Jim, el cual le será devuelto mucho después cayendo literalmente del cielo; y es quien llama a la ambulancia que terminará salvando del suicidio a Linda. También es cierto que los protagonistas deben luchar con denuedo para acceder a esos ramalazos de bondad. Al respecto, es Smith -en un momento en que se siente totalmente perdido- quien lo ejemplifica con otra de las memorables frases del libreto: “Tengo muchÃsimo amor para dar, el problema es que no sé dónde ponerloâ€.

Magnolia es una obra torrencial, nada fácil de ver a lo largo de sus 188 minutos, pero si el espectador se engancha la atracción es inevitable. Debe aplaudirse el riesgo asumido por Anderson, que ofrece un producto totalmente diferente al que habitualmente brinda Hollywood, una obra que no da al espectador todo mascado, sino que de manera permanente lo obliga a replantearse un sinnúmero de situaciones, mientras accede a la maestrÃa con secuencias sorprendentes como la de la famosa lluvia de ranas, episodio que en la Biblia es una plaga, y aquà oficia sorpresivamente como operativo de limpieza y regeneración, como una ventana que une a seres diversamente desamparados y patéticos, perdidos en una historia de aristas múltiples donde el destino nos ayuda si nosotros también hacemos algo por mejorar. Magnolia es un film sobre la redención, sobre pedir perdón a tiempo, sobre las angustias causadas por pasados dolorosos, sobre cómo afrontar situaciones lÃmite, sobre la soledad de las grandes urbes. Anderson ubica a sus personajes en el borde de la desesperación, en el instante previo a la explosión, y lo hace con maestrÃa indudable gracias a la movilidad continua de la cámara y al (una vez más) frecuente uso del plano-secuencia.

Pero no todo es dirección, libreto y montaje en esta pelÃcula. También hay un elenco memorable, que lidia con escenas largas, tensas, dolorosas y arriesgadas: dos instancias de desequilibrio de Julianne Moore, una en la farmacia y otra frente a su abogado; el permanente nerviosismo de Melora Walters y el plano final de su rostro, que en dos minutos pasa de la angustia más absoluta a la paz de una sonrisa quizá definitiva; dos instancias de zozobra de William H. Macy, una en el bar y otra junto al policÃa; la larga confesión de Jason Robards mientras agoniza, que propicia diez minutos de malestar profundo; o el enfrentamiento de Tom Cruise con sus miedos y odios más viscerales al visitar a su padre. En medio del vértigo y la vorágine de esas vidas jaqueadas, Magnolia nos lleva por un sendero para luego dar vuelta y meternos por otro, nos retuerce el alma, se nos aferra al corazón y no nos suelta, nos deja sin aliento, sin respiración, y agita las amodorradas aguas de Hollywood para no dejar indiferente a nadie. Magnolia es mucho más que la pelÃcula donde llueven ranas (como en su momento se la intentó publicitar) aunque, como decÃa hace medio siglo un joven Bob Dylan, “para que todo cambie, una fuerte lluvia tiene que caerâ€.

DESCONCIERTO. A partir de Juegos de placer y Magnolia Anderson fue creando un halo de misterio respecto a sà mismo y sus obras, porque su mérito se equiparó al de los cocineros que experimentan con ingredientes que parecen incompatibles pero que, debido a su pericia, acaban dando un resultado estupendo y sorprendente en la mesa. Su capacidad de atrevimiento no se diluyó tras la lluvia de ranas que servÃa de inesperado cierre para Magnolia, sino que se proyectó a Embriagado de amor (2002), un film que algunos consideran menor en la trayectoria del director, aunque nadie podrá negarle su espÃritu original y transgresor. Anderson optó aquà por alejarse del planteo coral y se centró en un personaje, el neurótico Barry Egan (Adam Sandler), que vive centrado en su trabajo, en conseguir cupones canjeables por millas para volar, y en intentar controlar sus accesos de rabia cuando la situación le supera. Eso es algo que le sucede a menudo, hasta que conoce a Lena (Emily Watson), compañera de trabajo de una de sus siete hermanas, más centrada y dispuesta a darle una oportunidad después de la primera cita.

La primera pirueta de Anderson vino no sólo al escoger a sus actores protagónicos, sino al hecho de visitar un género inesperado en él: la comedia romántica. Aunque aquà la historia de amor es cualquier cosa menos sencilla, no solo por la diferencia entre los dos caracteres, sino porque Barry se verá envuelto en una trama de chantaje por parte del dueño de una empresa de teléfono erótico (Philip Seymour Hoffman). Eso hace que sea el personaje masculino quien lleva el peso de la trama, reto del que Sandler sale con solvencia transmitiendo al espectador una vulnerabilidad que lo hace empatizar con sus desajustes emocionales y afectivos. Desde el inicio el director deja claro que Barry es un inadaptado, un ser apartado del funcionamiento habitual de la sociedad. Lo hace situando su figura en uno de los márgenes del plano, esquinado, aislado, desubicándolo, para presentarlo después con planos que revelan su postura ante la vida, ya que se lo ve en muchas ocasiones de espalda, o en grandes panorámicas que dejan constancia de su soledad. El director contagia al film del carácter neurótico del protagonista, para que vivamos en carne propia lo que piensa y siente Barry, y lo logra con un inteligente uso de la banda sonora. Durante la primera parte escuchamos de manera incesante el continuo martilleo de varios instrumentos de percusión, reflejo de lo que sucede en la cabeza de Barry, hasta que esa sensación de extrañeza desaparece de manera paulatina al entrar en escena Lena. Allà la música se suaviza y todo parece normalizarse a medida que empiezan a conocerse, revelando la notable capacidad sanadora del amor.

La principal dificultad para entrar en esta propuesta es la rareza de una historia que desconcierta en más de un sentido. ¿Es una comedia? No del todo, pese a algún gag que puede despertar la carcajada. ¿Es un drama? Tampoco, aunque hay situaciones que podrÃan llevarla hacia ese género. Por otro lado, respecto a su vertiente romántica, es complicado entender qué lleva a ambos personajes a apostarlo todo en el amor, después de un par de encuentros. Lo cierto es que no resulta fácil empatizar con la propuesta de Embriagado de amor, que también puede verse como una fábula amable, porque hasta los malos acaban siendo inofensivos. Son numerosas las escenas con luz saturada, que contagia de irrealidad lo que sucede. En definitiva: todo parece un cuento como los que nos contaban de chicos antes de ir a dormir. La cuestión es si queremos viajar hacia ese extraño, inesperado y desconcertante universo.

EVANGELIZADOR. Anderson recuperó su espectacularidad en Petróleo sangriento (2007), drama sobre la consagración de Estados Unidos como potencia mundial, debido a la calidad de vida de una sociedad que encontró bajo sus desiertos y rocas el valioso oro negro, lo cual conduce la narración desde fines del siglo 19 hasta 1927, justo antes del crack del 29. Ese detalle no deberÃa pasarse por alto, porque lo que quiere enfocar el film es el punto máximo de la prosperidad de Plainview (un memorable Daniel Day Lewis), el anti heroico protagonista, y de la sociedad en general. Como dijo alguien: “Si se quiere mostrar el ascenso de un hombre, ¿qué mejor idea que empezar mostrando al hombre en el fondo de un pozo?†Armado de herramientas de trabajo, y en condiciones desastrosas, Plainview es un minero, hasta que su vida da un giro cuando en otro pozo encuentra petróleo. Dotado de la doble habilidad que le confiere saber cavar y a la vez liderar, se vuelve un evangelizador que cruza los estados para ofrecer sus servicios de extracción. De la nada, Plainview se convierte en un poderoso magnate, un estratega que abarca todo lo que puede, un ambicioso de orÃgenes humildes, diluidos en el pasado de una nación que dejó atrás al siglo 19. Plainview representa las sombras, la oscuridad del poder económico. Su avaricia no tiene lÃmites, no quiere que nadie tenga éxito, y es capaz de los más terribles pecados para ganar. Paradójicamente, el pecado más grande que comete es el de bautizarse, o sea, ir contra su más profunda convicción, su notoria falta de fe. Plainview atenta contra la luz. Es ahà donde aparece su rival, su contracara, Eli Sunday (Paul Dano), hombre igualmente ambicioso, aunque de espiritualidad, un ser que crea un movimiento religioso, reúne muchos adeptos y representa la luz. Armado de su rostro ingenuo, Eli levanta un frente de batalla entre la luz y la oscuridad, entre la espiritualidad y el materialismo.

Petróleo sangriento está montada en función de ese choque de potencias. La relación del hombre del petróleo y el joven muchacho que le vende una tierra rica a cambio de poder instalar su comunidad religiosa es lo que sostiene los 158 minutos de pelÃcula, y da sentido a todos los giros argumentales, incluido el majestuoso y controvertido final. Si bien el anecdotario puntual de la pelÃcula no tiene demasiados puntos de contacto con la novela del comunista Upton Sinclair, el sentido último de lo que expone el cineasta es fiel al pensamiento del texto previo. Ambos, Sinclair y Anderson, son conscientes que los problemas del mundo de la economÃa no se resuelven por fuera. Parece necesario atravesar los lÃmites morales y combatir la fatalidad con un individualismo sólido, algo que la Biblia rechaza de lleno, pero que muchos seres humanos hoy encuentran efectivo, aunque desalentador. Porque, ¿cómo combatir la crisis, sino con terreno ganado? Eso da al hombre ambicioso una ventaja: lo hace malvado, pero lo convierte en sobreviviente. También hace más bueno al hombre de espÃritu, pero lo convierte en cadáver. La lógica es la del enfrentamiento de dos modos de vida, dos ideologÃas, dos perspectivas totalmente opuestas, envueltas en una guerra que permite revisar la idea de luz y oscuridad, porque ¿en verdad Eli, hombre de espÃritu noble, representa la luminosidad? ¿O el suyo es un tipo diferente, pero igualmente dañino, de ambición desmedida?

Anderson creó en Petróleo sangriento un estudio magnÃfico de la sociedad durante el primer tercio del siglo 20, cuyo alcance va mucho más allá de lo estético. El ritmo de la narración y los personajes son de por sà interesantes, pero por encima de eso Anderson habla del poder sin hacer referencias polÃticas, habla de la guerra sin construir discursos, habla de la vida de hombres ordinarios en situaciones extraordinarias, de seres forzados a repensar su existencia y doblegarse ante las vicisitudes del destino, de gente que vive cambiando totalmente el rumbo y sólo es ayudada por la intuición. Bien pensado, el film parecerÃa ser un presagio del mundo actual, una suma de individualidades perdidas en un universo en crisis, con gente que habla sola y que nada sabe de la solidaridad.

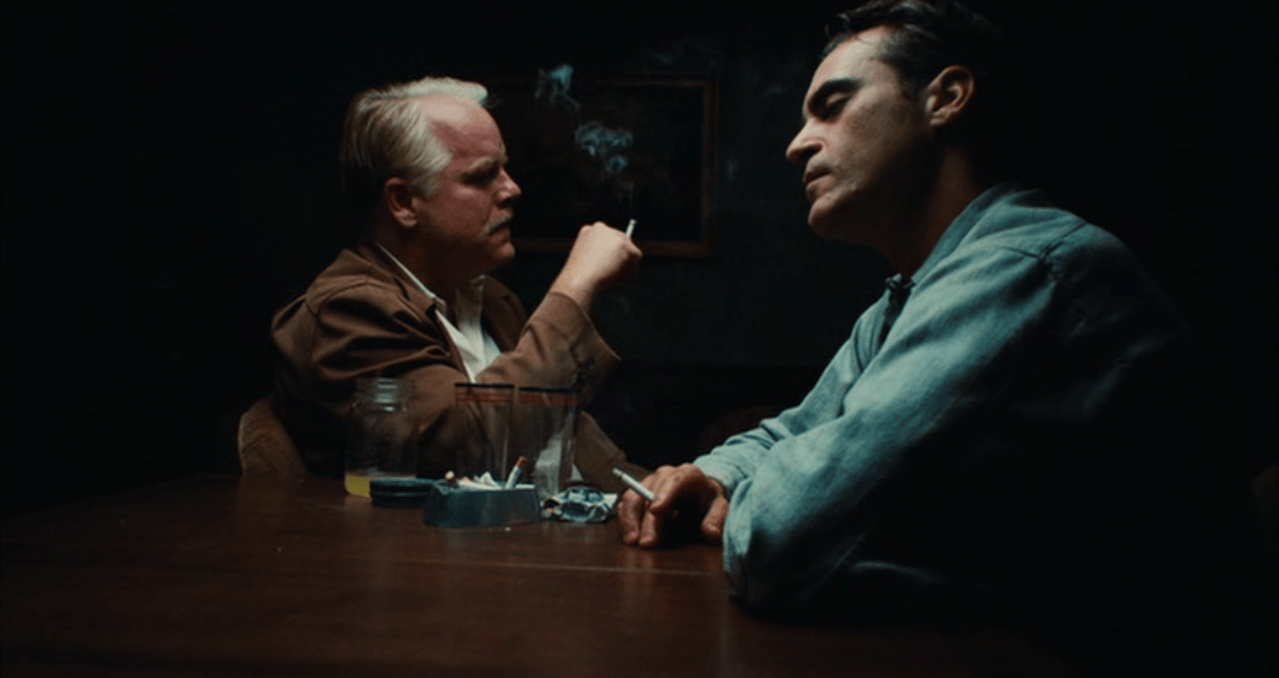

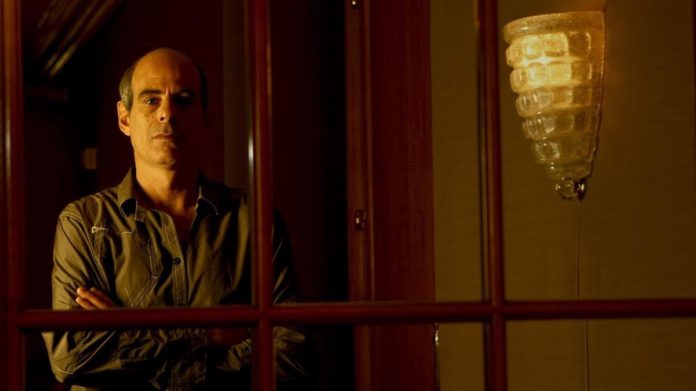

PHOENIX. Después llegaron dos propuestas polémicas, protagonizadas por JoaquÃn Phoenix. La primera se llamó The Master (2012), film excéntrico en más de un sentido. Primero, por la decisión de rodar en 70mm, aunque la pelÃcula nada tenga que ver con los relatos épicos relacionados a esa tecnologÃa, ya que estamos en gran medida ante un drama de interiores. Un segundo motivo de polémicas lo dio el hecho que The Master no podÃa estar más cerca de ser una biografÃa de L. Ron Hubbard, controvertido creador de la CienciologÃa, filosofÃa religiosa con dosis de autoayuda, que tantos adeptos ganó en California. A cambio de lo que pudo ser un biopic al uso, Anderson propone un particular retrato generacional concentrado en dos personajes antitéticos. Por un lado, está Freddie Quell (Joaquin Phoenix) que pasa los últimos dÃas de la Segunda Guerra Mundial esperando su regreso a casa. Mediante un par de escenas puntuales bastante reveladoras (tiene sexo virtual con una mujer de arena, agarra a golpes a un hombre en un centro comercial) queda claro que su psiquis está bastante mal. Pero se topa con el Dr. Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), lÃder de La Causa, un movimiento que entrecruza la psicoterapia, la fe religiosa y el ansia de superación personal. El encuentro guiará el resto del film, pero antes quedará claro que el inestable Quell, obsesionado con el sexo, el alcohol y la violencia, necesita a su mentor, el aparentemente autosuficiente Dodd, tanto como éste lo necesita a él. Porque el ser primitivo y bestial que es Quell está bastante más cerca de Dodd de lo que la apariencia parecerÃa indicar. La suya es una simbiosis que amenaza con desestabilizar el orden de la familia de seguidores del carismático caudillo religioso. Entre ambos hombres se ubica la esposa de Dodd (Amy Adams), personaje imprescindible, una mente rectora y racional, y la única persona del film que parece ser dueña de algo parecido al autocontrol.

Un sector de público rechazó The Master, y eso quizá se deba a que Anderson se niega a ofrecer en su pelÃcula algo parecido a la empatÃa con sus protagonistas, al tiempo que evita una construcción narrativa con arco dramático. The Master no es un tÃtulo descriptivo ni plantea una moraleja, sino que estudia una complejÃsima amalgama de emociones impulsivas y violentas, desplegadas por acumulación, y no por el tradicional procedimiento cronológico. Hay algo pesadillesco e inquietante en este film, siendo lo más visible el bizarro grupo familiar que puebla la anécdota. Sin embargo, eso no es nuevo en la obra de Anderson, y se puede sumar con facilidad a la troupe porno de Juegos de placer, las dos docenas de personajes de Magnolia y la particular relación Plainview-Eli, que era el centro de Petróleo sangriento. En definitiva, The Master es una imagen en negativo del sueño americano, con su utópico e indefinido futuro de progreso, donde la realización personal parecerÃa estar a la vuelta de la esquina, aunque en realidad nunca termina llegando a buen puerto.

La segunda propuesta del tándem Anderson-Phoenix fue una frustración mayúscula. Se sabe que cuando los grandes cineastas meten la pata, lo hacen hasta el fondo: Bergman en La flauta mágica, Scorsese en New York, New York, Allen en A Roma con amor, Kubrick en El resplandor, Visconti en El extranjero. Lo mismo le sucedió a Anderson en Vicio propio (2014), basada en una novela de Thomas Pynchon. La historia gira alrededor de Larry Sportello (Phoenix), un investigador privado bastante fumado, que a inicios de los años 70 recibe la visita de una ex novia (Katherine Waterston) que le pide ayuda para evitar que encierren en un manicomio a su actual pareja (Eric Roberts), un magnate inmobiliario vÃctima de un complot pergeñado por su esposa y un amante de turno. Como casi siempre sucede en este tipo de historias, aquà también las apariencias engañan, y lo que comienza como una mezcla simpática de Barrio Chino y El gran Lebowski, pronto se convierte en un soporÃfero delirio de 148 minutos en el que sólo sobrevive el gesto de Anderson de querer provocar al espectador a pura revulsión, pero sin una propuesta a la altura de sus pretensiones. Es paradójico que un film ambientado en plena época de sexo y droga libres opte por tanta tibieza de procedimientos, en lugar de volcarse de lleno hacia el surrealismo. Mientras tanto, Anderson pierde el tiempo en ser absolutamente fiel al material original, sin entender que el cine tiene otro lenguaje.

Por eso Vicio propio pierde efectividad al presentar a todos los personajes de la novela, sin percatarse que el humor aquà es demasiado ingenuo, dependiendo de las reacciones y ocurrencias del protagonista, un payaso que termina convertido en una caricatura del toxicómano. De hecho, en el film todo está tan mal expuesto que al final el personaje no sólo es incapaz de obrar por sà mismo, sino que tampoco revela una personalidad realmente definida, que despierte una mÃnima empatÃa al espectador. Vicio propio parece no tener un tema para contar, pero además revela una pérdida de destreza formal del director, que mediante una pose caprichosa e intelectualoide oculta una preocupante falta de ideas. Un elenco poblado por muchas caras conocidas hace lo que puede para atenuar tanto desencanto y dispersión, pero termina perdiendo la partida.

MORBO. Por suerte, la recuperación de Anderson fue total en El hilo fantasma (2017) que es su último film a la fecha. Son los años 50 en un elegante barrio residencial del centro de Londres, y desde el inicio Anderson nos da a conocer a uno de los personajes más extraños e insólitos que nos ha mostrado el cine contemporáneo, el diseñador de modas Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis). En la primera escena ese puntilloso sujeto se asea, se viste y desayuna con el esmero que, luego veremos, lo caracteriza en su diario vivir. El rito es llevado a cabo con extrema naturalidad, como si fuera parte indisoluble de su ser. Ese hombre vive con su hermana (Lesley Manville), una mujer de porte férreo y gélido, con quien Woodcock ha construido una firma familiar de alta costura, convertida en estandarte ideológico de todo lo que ansiaba la Inglaterra de la primera mitad del siglo pasado: lograr una belleza atemporal, teniendo a la tradición como base y a la vanguardia como meta futura. Pero en medio de su rutina Reynolds conocerá a Alma (Vicky Krieps) mientras desayuna en un hotel, y su vida cambiará.

En su primer encuentro, delicado y enigmático, vibra una sensualidad tan circunspecta que tomará el resto del film entender en forma cabal la ambivalente relación amorosa que surgirá entre el protagonista y su musa. Y eso no es un error de Anderson, sino una de sus máximas virtudes, porque del sutilÃsimo misterio planteado desde el inicio surge una mezcla de tirantez estética, éxtasis mutuo y supremacÃa patriarcal, que propiciará una relación embrujadora, en la que los roles cambian constantemente. De manera premeditada, el libreto no ayuda a entender a los personajes, sino que propicia en ellos cambios que desafÃan la curiosidad y los prejuicios del espectador, comenzando por el propio Woodcock, hombre de apariencia diáfana, pero de psicologÃa bastante turbia, cuya elegancia deja entrever la posibilidad de un peligro mortal, generado quizás por un dolor reprimido durante un tiempo demasiado largo.

Por el lado de Woodcock surge un segundo valor del film: el personaje parece estar construido desde la nada por Day Lewis, quien tiene en El hilo fantasma una hoja en blanco para sacarse de la galera una criatura a la medida exacta de su enorme talento. Más allá de su portentosa labor y su impresionante presencia (igual que la que ofrecen sus estupendas compañeras de reparto), parece imposible resumir la trama de El hilo fantasma sin caer en inoportunas revelaciones, ya que es un film poblado por elipsis, silencios y miradas, donde lo fundamental es todo lo que no se dice ni se ve, y también el pasado del protagonista, que vuelve en medio de evocaciones fantasmales intuidas a medida que avanza la trama. Sólo conviene decir que el film arranca pareciendo una historia de amor y termina buceando en pasiones morbosas al mejor estilo Polanski, que hubieran sido del gusto de Buñuel y Hitchcock si aún vivieran. En el medio, en un plano más hondo, la pelÃcula detalla el proceso creativo de un artista que parece dividido entre su inspiración más genuina y los prosaicos embates de la moda, que parecen atosigarlo.

Si el personaje de Day Lewis resulta oscuro y elusivo, todo es más claro y sencillo en lo que tiene que ver con esa joven que aparece por accidente en su vida, y que pasa a vivir en una casona vigilada por una inquietante mujer, mientras es acechada por recuerdos pesadillescos. En toda esa zona del tema hay ecos de Rebeca, una mujer inolvidable de Hitchcock. Mientras tanto, merece una mención especial su nueva colaboración con el músico de Radiohead Jonny Greenwood que, como antes en Petróleo sangriento y The Master, entiende el enlace que debe existir entre música, sonido y silencio, propiciando de esa forma la creación de atmósferas discretas (estilo Erroll Garner) y enrarecidas, en clara sintonÃa con los complejos seres que pueblan esta notable pelÃcula, la cual merece una segunda visión para poder exprimirle asà sus secretos más inquietantes.

Anderson fue comparado con Jean Renoir y Max Ophüls por su obsesivo manejo de la cámara, con François Truffaut y Martin Scorsese por su cultura cinéfila, y con Tim Burton por la confección de personajes bizarros. A mi entender, en su obra se detectan episodios de narración clásica dignos de John Ford, un uso conceptual del paisaje que viene de George Stevens, y un férreo manejo de vastos elencos, deudor de William Wyler. También hay retratos de ambición desmedida heredados de Avaricia de Erich von Stroheim, El ciudadano de Orson Welles y El tesoro de la Sierra Madre de John Huston. El gusto por las historias corales vincularÃa a Anderson con el mejor Robert Altman, y su suntuoso manejo de las cámaras con Stanley Kubrick. Más allá de esos nombres eminentes, Anderson ya no es un joven talento de temprana madurez, sino un artista mayor cuya dimensión verdadera se aprecia cada vez que estrena una nueva pelÃcula. Por eso los amantes del buen cine siempre solemos esperarlas ansiosos.